ひんやり、はんなり、夏いろ京都 ~田中敦子が選ぶ京の手わざと夏みやげ~

田中敦子氏 プロフィール

工芸、きもの、日本文化を中心に、書き手、伝え手として活動。

雑誌『和樂』(小学館)の創刊や『七緒』(プレジデント社)の創刊および監修に関わる。

著書に『きもの自分流-リアルクローズ-入門』(小学館)、

『もののみごと 江戸の粋を継ぐ職人たちの、確かな手わざと名デザイン。』(講談社)、

『更紗 美しいテキスタイルデザインとその染色技法』(誠文堂新光社)他。

旅、仕事、現実逃避で、京都に通うことン十年。ただいまディープ京都の修行中。

京都で200年余、天然染料による伝統技法で、

日本古来の色を今に蘇らせる工房。

五代目当主の吉岡幸雄さんは染織史のエキスパート。

近年は三女の更紗さんが六代目として活躍。

京の四季が育んだ色彩センスを、夏の装いや暮らしに。

※画像はイ メージです。

建材から美術工芸品まで、日本人の暮らしや文化を支えてきた竹。

公長齋小菅は、竹を素材としたアイテムを広い視野で展開、

今の暮らしにふさわしいデザインを提案し続けています。

繊細な竹の細工を中心に、涼やかなラインナップ。

京都で百年続く塗師の工房。

茶道具を主に手がける一方、西村洋子さん監修のブランド、

天雲 tenun では、炭研ぎと呼ばれるツヤを抑えた表面仕上げによる

モダンな食器を提案しています。深い黒の美しさを夏の食卓に。

杉江さんの揺らぎある澄んだガラスは、

沢水や渓流の清涼感を秘めていて、

ただ水を張って青紅葉を浮かべて眺めたいほど。

工業ガラスとスタジオグラスの両面から学んだ技術と

ガラスの透明度への追求が、その美しさを支えています。

書き文字や木版など、手仕事を施した文房具のお店から、

季節の風物をモチーフにした、便箋やハガキ、

かぐわしい文乃香をセレクト。

文字に自信はなくとも、こんな京生まれの文房具でのご挨拶なら、

真心と趣味の良さが伝わります。

夏の器といえば藍色の絵付けが爽やかな染付。

京料理屋さんの定番です。

小坂さんは、中国の古染付を思わせる器を手がける若きつくり手で、

土味や絵の筆致などを探求している正統派。

そこにほんのり遊び心。見て使って楽しい。

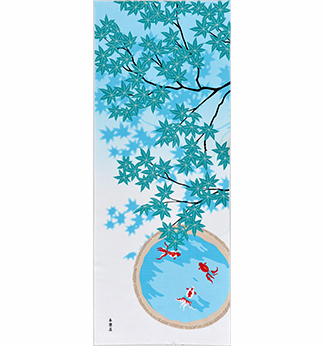

型友禅の技法を活かして染め上げた手ぬぐいは、

古都京都の季節を一枚の布におさめた名品。

創業400年、日本最古の木綿商として、生地作りや染色工程、

仕上げに至るまで目を行き渡らせながら、

手ぬぐいの可能性を広げています。

田中敦子氏 トークショーのご案内「京都の楽しみ、京都の手わざ」

■会期:7月14日(土)

■場所:7階 GINZA ステージ

■時間:午後2時~(約30分)

四季折々、魅力的な風景を見せる京都。長年訪ねても飽きないその魅力と、古都が育んだ洗練された工芸品の美の秘密。通い続けてこそ感じるあれこれをセレクトした品々とともにご紹介いたします。

■出店ブランド(五十音順)

阿以波、永楽屋、江村商店、開化堂、公長齋小菅、小坂大毅、晋六窯、

嵩山堂はし本、菅原文葉、杉江 智、杉江 晶子、染司よしおか、高岡屋、高島慎一、

佃 眞吾、中村ローソク、長艸繡巧房、西村圭功漆工房 ―天雲―、夢み屋

※都合により、イベント内容等が変更になる場合がございますので、予めご了承ください。