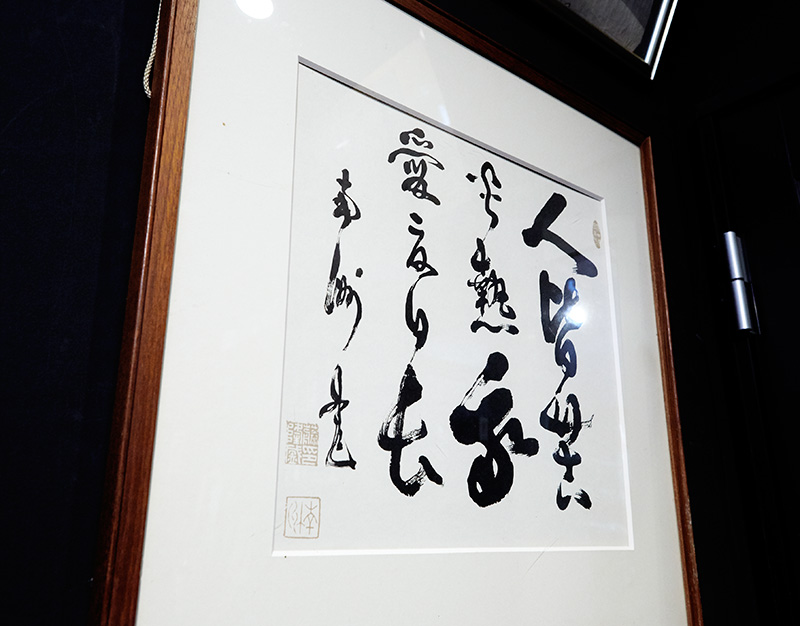

<若松屋>に伝わる、西郷の書。飲み代の代わりに残していったと伝えられています。

-

というのもこの奥座敷の裏側には寺院と墓地があり、その先が江戸湾に注ぎ込む堀となっていたため、逃亡口として非常に最適な立地にあったのです。

奥座敷を利用したメンバーは西郷隆盛のほか、勝海舟や山岡鉄舟、高橋泥舟それに坂本龍馬など幕末史を彩る錚々たる面々の名が伝えられています。

彼らが飲み代の代わりに書き残していった書は、現在でも<若松屋>の実家に大切に保管されています。

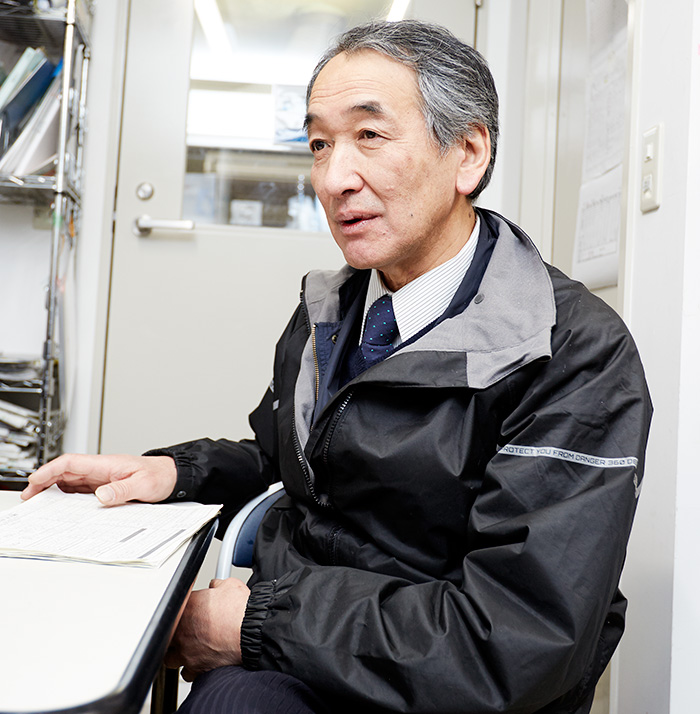

<若松屋>の七代目にして

<東京港醸造>の社長・齊藤俊一さん

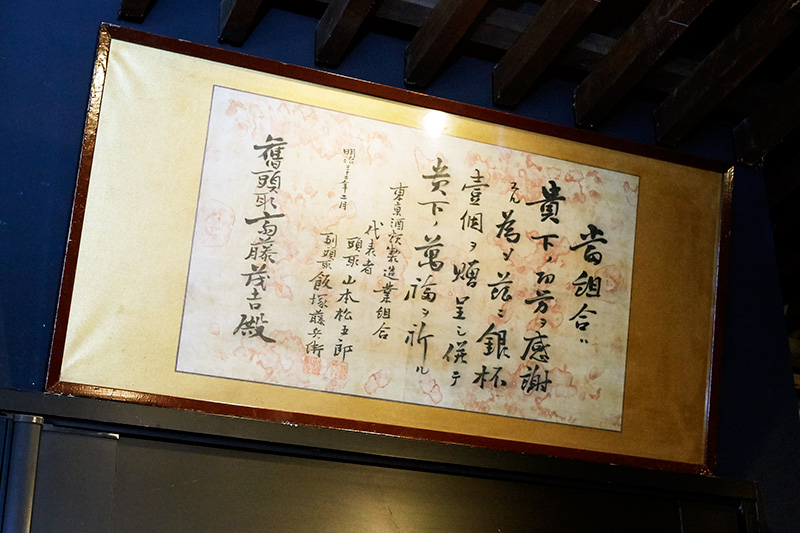

<若松屋>四代目茂吉が、

「東京市酒造組合」から贈呈された感謝状

-

齊藤さんは、<若松屋>の七代目にあたるのですね。

齊藤俊一さん(以下/齊藤)

はい、そういうことになります。若い頃は<若松屋>のことはまったくといっていいほど意識にありませんでした。雑貨業の商いや港区の商店街の仕事などで大変忙しくしていましたから。

ところが、10年ほど前でしょうか。<若松屋>の歴史が気になってきたのです。そこで自分なりに調べ始めたところ、波瀾万丈で実に面白くて。店舗に飾ってあります、西郷の書はご覧いただけましたか?

「人皆炎熱に苦しむ。我、夏の日の長きを愛す。」と書いてあります。夏の日は長くていっぱい仕事ができるから好きだという意味なのでしょうね。その他にも<若松屋>の四代目茂吉が「東京市酒造組合」から贈呈された感謝状や銀杯なども飾らせていただいています。

四代目は東京市酒造組合の初代の頭取を務めていたようです。なかなか剛胆な男だったと聞いています。

明治40年(1907年)前後、西郷隆盛が寝泊まりしていたという奥座敷の前で。一番右がツル

-

こちらの写真は、一番右がツルで、私の祖母にあたる女性です。女学生時代の友達との集合写真のようですね。

この後ろに見えている建物が、西郷隆盛らが寝泊まりしていたと伝えられている<若松屋>の奥座敷です。

この裏に堀があって、何かの折りの脱出には最適なロケーションだったそうです。

<東京港醸造>の酒造りのすべてを取り仕切る、取締役兼杜氏の寺澤善実さん

-

寺澤さんが<東京港醸造>に参加したきっかけを教えてください。

10年以上前のことです。別の醸造所で仕事をしていた私のところに、齊藤社長が何度も何度もやってきて、都心に酒蔵を造りたいと思っていると聞かされました。

「もし、儲けようとお考えなのでしたら、止めてくださいね」と、とてもつっけんどんにお返事をした記憶があります。でも、「儲からなくていい。いえ、プラスマイナスで1円だけ儲かればいいのです。」と齊藤社長がおっしゃったのです。その粘りに負けたというか、気がついた時には、都心にコンパクトな酒蔵を造るという夢を、一緒に追い掛けていたのです。

-

寺澤さんは、「持ち運びに便利なコンパクトな酒蔵」のアイデアを温められていると聞きました。

私は小さな酒蔵を造ることにおいては、誰よりも経験値を積んだと自負しています。この経験を何かの役に立てたいと思うのです。例えば、「クール・ジャパン」の一環で、日本酒を海外の人に味わってもらう機会を増やしたいという課題がありますよね?

2020年の東京五輪の時期には、海外の方に都心で醸す「江戸開城」が、こんなにおいしいと思ってもらう...そんなことを夢見ています。小さいということは、持ち運びが便利だったり設立の経費が少なかったり、継続を意識した事業と考えると利点はまだまだ沢山あるのです。

「雄町米」だけを使う、備前の蔵元。室町酒造

料亭の手土産を今日に伝える。かりんとう 小桜

茶の湯文化が生んだ、伝統の祝い菓子。縁起菓子

販売終了

あの傑作が老舗の味で蘇る!ピーセン 東京暖簾めぐり

販売終了

一流メーカーの本社ビルが立ち並ぶ港区芝。

そんな都心の街角に小さな酒蔵があるのをご存知でしょうか。

その名も<東京港醸造(とうきょうみなとじょうぞう)>。

鉄筋コンクリート4階建てのビルの中に、麹室・タンク・圧搾機など日本酒を造るための設備がしっかり配置され、どぶろく・リキュールから純米吟醸酒などの日本酒が粛々と造られています。

前身は幕末の動乱期に江戸開城の舞台となったと伝わる造り酒屋<若松屋>。

今回は、過去と未来が交錯する都心の酒蔵へ、皆さまをご案内いたします。

江戸開城から150年。<若松屋>の止まった時計が今、動き出す。

江戸無血開城の舞台?<若松屋>と薩摩藩上屋敷の深いつながり。

<東京港醸造>の前身は、江戸時代の造り酒屋<若松屋>。幕末期にこの<若松屋>を特に贔屓にしていたのは、近所に上屋敷を構えていた薩摩藩でした。薩摩藩の出入り商人として認められていた<若松屋>は、芋焼酎や濁り酒を製造して納めていたといいます。

当時の<若松屋>は二十三軒間口の大屋敷で、居酒屋部分と酒蔵部分、それに特別な要人を接待するための奥座敷が設けられており、時にこの奥座敷は密会にも利用されたといわれています。かの西郷隆盛も寝泊りによく利用していたのだそうです。

ところで、西郷・海舟・鉄舟・泥舟といえば、いずれも100万人の江戸市民を戦火から救った「江戸無血開城」の功労者です。無血開城を決めたという勝海舟と西郷隆盛のトップ会談の舞台は未だ複数説が唱えられていて、あるいは<若松屋>の奥座敷が利用されたという可能性もあながち否定はできません。

事実「鳥羽伏見の戦い」開戦のきっかけとなった薩摩藩上屋敷の焼き討ち事件の際には、屋敷内の貴重品が<若松屋>の蔵に保管されたのだそうです。その繋がりは、それほど深かったということです。

港区芝に、100年ぶりに蘇った<若松屋>。

やがて維新の世になると、<若松屋>も新時代を迎えるのですが、店を切り盛りしたのは、かつて大奥で「天璋院篤姫」に仕えていた三代目茂吉の妻・しもだったと伝えられています。その後、四代目茂吉が「東京市酒造組合」を設立して初代組合頭取に就任。彼の功績は大きかったのですが、一方で随分な道楽者でもあったらしく<若松屋>の経営はもっぱら、しもの細腕に委ねられていました。

しもは幕末の大奥を生きた女性だけあって経営手腕にも優れ、<若松屋>は酒造りを続けていました。しかし明治41年(1908年)にしもが61歳で他界。さらにその翌年には四代目茂吉も亡くなり、ついに<若松屋>は娘のツル一人となってしまいました。そのため明治43年(1910年)、とうとう<若松屋>は酒蔵業を廃することになったのです。

酒造業の幕を降ろした<若松屋>でしたが、その後、ツルが長野の親戚から婿養子を迎えて食堂の経営を続けました。戦後も雑貨業の営業を続け、そしてついに平成28年(2016年)、歴史を紡いでいきたい!という思いを抱いた七代目齊藤俊一さんによって<東京港醸造>と名前を変えて100年の時を超えて再興を果たしたのでした。

ここからは<東京港醸造>の社長・齊藤俊一さんにお話をお聞きします。

「10年ほど前、代を繋ぎたい!という思いが湧き起こってきたんです。」(齊藤)

齊藤さんが、都心に酒蔵を再興させようと考えたきっかけを教えてください。

私は港区の地域商店街の副会長をずっと務めさせていただいているのですが、皆さんご存知のように、街の商店街は年々衰退していくばかりです。地域の活性化のために何かしたい!という思いがずっと心の中でくすぶっていました。

そんな時(13~4年前になるでしょうか)、お台場で大手酒造メーカーの醸造所の責任者をしていた寺澤さんと出会ったのです。酒蔵を復活させたいと思っていることや、儲からなくてもいい、いつか機会があったら一緒に醸造所をやれないだろうかなどということを話した記憶があります。

ちょうど<若松屋>の歴史を調べていた頃で、自分の中に「代を繋ぎたい!」という思いが湧き起こってきていました。お金とか儲けとかそういうことではなくて、<若松屋>の暖簾とか酒蔵としての信用とか、そういうものに価値を見つけ始めていたのでしょう。仮に儲からなくても、寺澤さんの力を借りて都心に酒蔵を復活させてみたい!と心から思ったのです。

清酒の製造免許を取得するまでには、ご苦労があったそうですね。

都心での酒造りというのは、業界においても大変新しい試みでした。最初は、完全に門前払いだったのです。しかし、粘り腰というのでしょうか。何度も何度も申請を出して、6年前(2011年)にようやく、どぶろくとリキュールなどの製造免許を取ることができました。そして、さらに5年の歳月を掛け、昨年(2016年)とうとう清酒免許を取得することができました。免許が取れたときは寺澤さんと二人で感無量。何も言葉が出ませんでした。

ここからは、<東京港醸造>の杜氏の寺澤さんにも加わっていただきます。

「常に変化している、そんな東京らしいお酒を造りたいと思います。」(寺澤)

でも、都心での清酒の製造免許はなかなか取得できませんでした。

はい。最初は無理だといわれました。周りからは不可能だと思われていましたが、心の中では「いつか何とかなるのではないか?」と秘かに思っていました。何の根拠もありませんでしたが(笑)。都心の酒蔵で小さくお酒を造るという夢は非常に魅力がありました。当時、滝野川にあった「酒類研究所」という所に通って、何の当てもないのに将来造るであろうお酒の研究をして日々を過ごしていました。

その後、どぶろくとリキュールの免許が取れたのですが、それから清酒免許を取得するまでにさらに5年が掛かりました。その間に、地方の蔵を転々として勉強をしました。すべての蔵での経験が本当にありがたいものでした。そうこうしながら齊藤社長と二人三脚で、免許の取得に向かって邁進しました。時間は掛かりましたが、心は折れませんでした。今思えば、その苦労が<東京港醸造>に向けての経験値を高めてくれたと思っています。

都心でお酒を造ることの魅力とは?

変化の街、東京の街の中でも、ここ港区は中心にある街です。明治43年(1910年)には、東京23区の中に酒蔵が64軒もありました。なのに今残っているのは、ここ港区の<若松屋>=<東京港醸造>と、北区の<小山酒造(丸真正宗)>さんだけ。今は2軒しか残っていないのです。

例えば、「朝搾り」というのを考えています。朝搾った日本酒が夕方にはカウンターの上にのっている。この街の隣りには麻布や六本木がある。この地の利を活かして効率よくお客さまに、その日に搾ったお酒を直接お届けすることができるのではないかと思っているのです。

「朝搾り」の味ですか?味はフレッシュで香り高い。それを「ざらつき感がある」と表現する方もいるかもしれませんね。お客さまがどう思われるかはわかりませんが、都心の酒蔵にしかできないことですから、ぜひやってみたいと思っています。挑戦するのが楽しみです。

他に、もう始めている企画ですと「芝の酒」というラベルの「江戸開城」を造っています。ここ「芝」のイメージで造ったお酒です。香りは押さえ気味。ビジネスマンの街のイメージをそのままお酒にしています。今後は六本木、麻布、銀座のお酒など、その街のイメージの「江戸開城」を造っていきたいと考えています。

せっかく東京で立ち上げたのですから、東京らしいお酒にしたいと思ったのです。常に変化している、すごいスピードで回っている、そんな東京らしいお酒です。「TS1はこんな味だったのだけれど、では、TS2はどうなんだろう?」と、お客さまに楽しみにしていただきたい。

最初、お店からそれでは困るといわれました。お客さまに味の説明ができないからというのです。でも今では「TS3を飲んだお客さまが楽しみにしているから、TS4を取り置きしてください。」と注文が入るようになってきました。お客さまとの見えないキャッチボールが始まっているのです。これは、杜氏にとって限りない喜びです。

寺澤さんが目指しているのは、「さわりなく飲め、味わいのあるお酒」だと伺いました。

「さわりなく飲め、味わいのあるお酒」というのは、相反するコンセプトです。私はこの相反するコンセプトを、一つのお酒の中に込めたいと考えているのです。つまり、お酒を飲むという行為を時間軸で捉えるということです。一つの作品を、それに触れている時間全体で味わっていただきたい。さわりなく飲み始められて、飲み終わりに「おいしかったね!」といっていただけるのが理想です。

「江戸開城」の味は甘口ですか?辛口ですか?

杜氏からいわせてもらえば、甘口とか辛口とか、そういうことは簡単にどうでもできることなのです。そこはあまり重要ではないと考えています。あえていえば「旨口」です。

酒造りで難しいのは、味わいがあるというところなのです。そのために、麹だけはしっかり造っています。製麹には長い時間を掛けています。通常の日本酒は48時間くらいですが、「江戸開城」では平均して53時間くらい掛けています。

ところで、都心の水は酒造りに向いているのでしょうか。

<東京港醸造>では、利根川荒川水系の安全な水道水を使っています。高度浄水処理をすることで、非常においしくなった水です。中軟水で、酒造適性は実に高い水だと思っています。成分的には京都の伏見の水によく似ています。

「江戸開城」はどのような方に飲んで欲しいお酒ですか。

「東京のお酒なんてどうせまずいのだろう。」と思っている人に飲んでほしいと思っています。23区の中にある酒蔵は、北区の<丸眞正宗>さんとたった2軒だけ。これから積極的に都心のお酒としての発信をしていきたいと思っています。

都心で本物の酒造りをするというお二人の夢は、今どのあたりでしょうか?

来年(2018年)が、江戸開城から150年に当たります。お蔭さまで、営業をしなくても商品は足りない状況になってきています。あと1年、酒造りの基本をきちんと勉強した人材を揃えて、しっかりと製品を供給していく体制をさらに整えて、もっともっと夢に向かって前進して行きたいと思っています。

実直で真面目な人や、ぶっ飛んだ発想を持った人など、いろいろな人材を集めて、それを私が束ねて、さらによいチームを作っていきたいですね。お酒も酒造りも生き物ですから。それが、本物の酒造りに繋がっていくと考えています。

すばらしい発想ですね!それはまさに、日本のお酒が世界へ「城を開く」ということのように感じます。齊藤さんと寺澤さん、お二人の夢は無限に広がっているようです。

<東京港醸造>のこれからに注目したいと思います。

今日は、貴重なお話をありがとうございました。

<東京港醸造>の商品をご購入

検索に該当の商品がありませんでした。

関連記事