-

「流行を追う色柄の選択はなんと言っても消費地に直結して行われる事が望ましく、交通の不便な山間の町では伝統の技法こそ継承されはして来たものの、産業的発達には自ら限度があった。私は2年間の修業中、工場主から婿養子の話なども出たが、この道で名を上げるにはどうしても東京に出て修業を積まなければならぬと考え、なんとかして東京に出る機会を得度いと日夜考えるようになった。」(原文まま)

これは、<染の里 二葉苑>の創業者の一人、二代目社長の小林繁雄がその著書「そめの一代」に残した言葉です。長野県伊那郡に庄屋の四男として生まれ、長野の山間の町で染色の道に進んだ繁雄少年は、このような大志を抱いて上京したのでした。

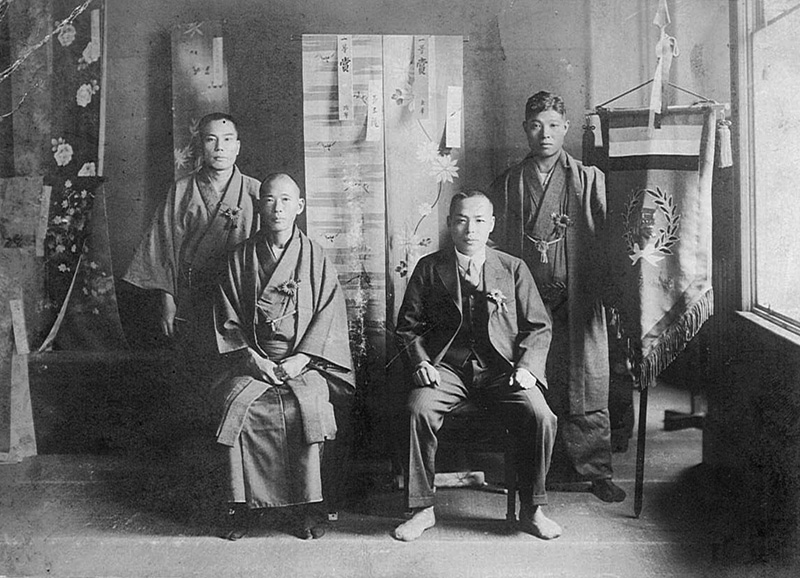

<二葉屋>創業当時の工場

-

大正3年(1914年)、上京した小林繁雄少年は、当時、東京で第一人者であった江戸小紋師、小宮康助のもとに弟子入り。そこで「江戸小紋」の技法を伝授され、本物の技術を見抜く眼を磨きました。

繁雄が当時東京随一の染問屋で高田馬場に工場を持つ大店「伊勢銀」の職人として招かれ、工場長として采配を振るうようになるまでに長い時間は掛かりませんでした。次第に彼は、大勢の職人たちを指導し呉服商との折衝をしていくなかで、経営への興味をふくらませていきました。

大正9年(1920年)、繁雄は妻の叔父である土方氏の支援を受けて落合に工場を造り、職人三人を雇い入れました。その時定めた屋号が<二葉屋>です。土方氏の協力と大樹の芽生えを象徴して名付けた名前でしたが、ここから<染の里 二葉苑>の歴史が始まるのです。

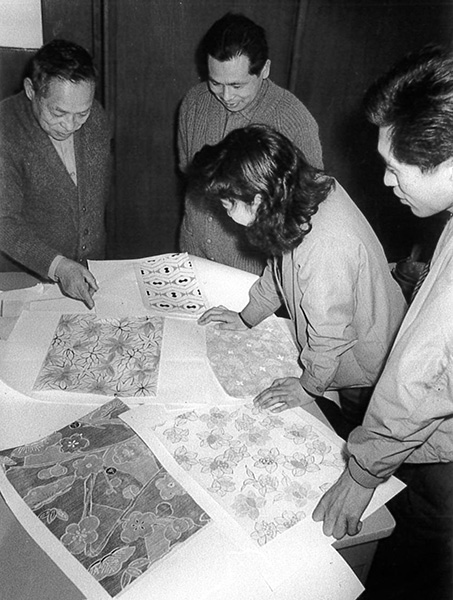

昭和30年(1955年)頃の引場

-

戦後の昭和26年(1951年)、職人五人と小回り三人、そして二人の息子を従えて、繁雄は合資会社<二葉>を再開しました。その後、着物が日常着ではなくなり洋装へと移り変わっていくなかで、江戸染色も次第に勢いをなくしていきました。

巨大産地であった新宿・落合も例外ではなく、業者は現在では、約10社へと減少してしまいました。

しかし、残った彼らは江戸染色の技法と心を受け継ぎ、伝統を守りながら新しいチャレンジをしています。

図案を検討する繁雄(左)と

武次郎(左から二人目)

-

繁雄の意思を継いだのが二人の息子、武次郎と文次郎でした。しかし、武次郎が50代の若さでこの世を去ってしまいます。

残された文次郎は、武次郎の思いを胸に、経営者として事業を拡大していく一方で、日本有数の染色作家としての地位を確立していきました。

-

文次郎が生み出した作品は、伝統的な染色技法に独自の技術を融合させたものでした。

日本の技術にとどまらず、アジアの染色技術を積極的に取り入れながら、日本の花鳥風月や世界の風景を独特の感性で描いたのです。

巧みに色を操りながら色彩の妙を表現していく文次郎独特の染色の世界は、古き良き伝統を頑なに守りながらも時代の斬新な感覚を取り入れて、見る人たちに感動を与えました。

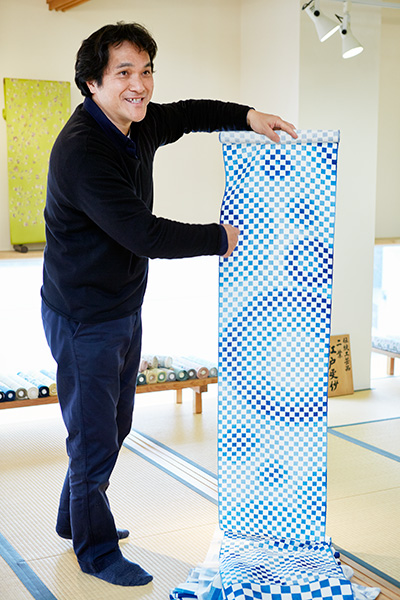

<染の里 二葉苑>四代目

株式会社二葉代表取締役・小林元文さん

-

小林さんは「真に文化を継承するのは ”職人” の役割である」とおっしゃっていますね。それはどういうことでしょうか。

小林元文さん(以下小林)

私たちは職人です。伝統文化を守りながら、生活に根ざした商品を生み出していくのが仕事です。決して芸術を売っているわけではないのです。

一方、伝統文化が現代の世界で注目されるのは芸術家であるアーティストが作品として発表するからであり、それがそのまま伝統文化として認識されます。

しかし私は、本質的な技術そのものを持つ職人こそが文化を継承する主役だと考えています。日本各地、アジア、そして世界にそれぞれの地域の伝統を受け継ぐ職人が存在しています。

私には彼らと繋がって職人ネットワークを作りたいという夢があるのです。

-

また、来てもらうだけでなく外部へ出向くということも積極的に考えておりまして、こちらは「染の小道」という地域PR活動として今年で9回目を迎えました(2017年は2月24日~26日に開催)。小学校でのイベントや大学との制作コラボレーション、展示などを通して地域の皆さんに喜んでいただいています。

回を重ねるうちに、当初は子供たちと一緒に教わる側だった小学校の先生が、いつの間にか教える側になっていたり……。昔、自分が小学校時代に創った作品に、地域の展示イベントで再会するようになったり……。いろいろな波及効果が出てきて、手応えを感じ始めているところです。頑固で無口な“職人”というもののイメージを変えていくアグレッシブな試みに、期待が大きく膨らみます。今日は、興味深いお話をありがとうございました。

<染の里 二葉苑>は、大正9年(1920年)から四代続く江戸染色の工房です。

工房があるのは、妙正寺川(みょうしょうじがわ)のせせらぎが聞こえる、西武新宿線の下落合駅と中井駅、都営大江戸線の中井駅のいずれからも徒歩5分の住宅地。

「新宿区ミニ博物館」として一般の人達に染色の工場を公開する一方で、ギャラリーなども併設。

“真に文化を継承するのは職人の役割である”という考え方のもと、時代と繋がり、お客さまと繋がり、地域と繋がることを何より大切にしています。

今回は、「染」が庶民の身近にあった江戸時代の精神を守り伝える、<染の里 二葉苑>の特集です。

職人は、挑む。

町人文化が花開いた江戸時代、職人はさまざまな「染」の技術に挑戦しました。

江戸の町人が大きなパワーを持った江戸時代、「染」の文化も大きく花開きました。職人たちはさまざまな技法に挑戦し、「型染」もその一つでした。

「型染」は染める図柄に合わせて型を彫って、均一な絵柄を染める技法として広まりました。型を利用することで一つの絵柄を大量に生産することができるようになり、庶民が着物という衣裳文化を楽しめるようになりました。

一方、江戸幕府は武士にも町人にも贅沢を禁じる法令を出しました。衣裳に使える色を制限するなど、日常生活を統制したのです。しかし江戸の職人たちは逞しさを発揮。禁止されなかった茶色とねずみ色を駆使して、唐茶、柳煤竹、藍鼠、銀鼠、桜鼠、利休白茶、梅幸茶、柳鼠などの色柄を生み出しました。

また、この時期は木綿の栽培も盛んになり、木綿に染めやすい藍染の着物が普及。藍染の職人や染物商たちが集まった「紺屋町」が全国各地にできたのもこの頃です。江戸・神田の「紺屋町」は江戸染色の中心地として栄え、その様子は、歌川広重や葛飾北斎などの浮世絵にも描かれています。

幕府の統制が強まれば強まるほど、もっとお洒落をしたいという人たちの思いはどんどん膨らんでいきました。そうした人々の気持ちに応えて、江戸の職人たちは工夫を重ねました。

遠くからは無地に見えるのに、近くに寄って見ると繊細な文様が描かれている「江戸小紋」や、中近東にルーツを持ち、シックな色合いの中にエキゾチックなデザインが施されている「江戸更紗」などは、技術を磨いた“職人たちの心意気”だったといえるでしょう。

職人は、移り住む。

明治・大正時代、職人が落合に集まり、着物と「染」の一大産地を作りました。

明治・大正の時代になると、神田「紺屋町」の染色職人たちは、よりきれいな水を求めて新宿の落合に移動するようになりました。当時の落合は「神田川と妙正寺川が落ち合う場所」という地名の由来からも分かるように、水量が豊富で美しい流れを湛えていました。

染色で水洗いは欠かせない工程であり、より澄んだ水を必要とします。職人たちが落合にやって来たことは必然だったのかもしれません。自らの技術を追求し続ける職人気質。そして商品に妥協を許さない庶民のプライド。作り手と使い手たち双方の心意気を満たすために、職人たちは落合に移り住んだのです。

「染」の職人たちとともに、蒸気で布のしわを伸ばす「湯のし屋」といった関連産業の職人たちも移り住み、落合には江戸染色の産地が形成されていきました。最盛期には300軒を超える染色業者で栄え、川筋の染工場の職人たちが川のあちこちで水洗いをするという風物詩が1960年代半ばまで続きました。

オチアイってどんなところ?

江戸時代、田園地帯であった落合は、のどかな風景の中に禅宗の名刹「泰雲寺」や藤の花が咲き誇る「東山藤稲荷」などの名所があり、 江戸の庶民にとって季節の移り変わりを楽しむ散策の場でした。風物詩として「蛍狩り」も有名でした。現在の西武新宿線下落合駅近くの妙正寺川落合橋の周辺は「蛍狩り」の名所となり、人々から「落合ほたる」と呼ばれていました。

また、現在の「おとめ山公園」は元々、徳川将軍家専用の狩猟場で「御禁止(おとめ)山」と呼ばれていた場所でした。山への庶民の立ち入りは禁じられていましたが、その周囲は風光明媚で庶民が日ごろの憂さを忘れて憩う場所。それが落合だったのです。

明治・大正期になると、目白から落合にかけての一帯に、文人や画家などの芸術家たちが移り住むようになりました。都心の喧騒から離れ、それでいて都心にも近い落合は、彼らの創作意欲をかき立て制作に集中できる環境であったのでしょう。

特に妙正寺川沿いには、若き日の尾崎一雄や林芙美子らのほか、プロレタリア文学の作家たちもやって来ました。また、美術史家で歌人でもあった会津八一、「二十四の瞳」で知られる壺井栄、丹羽文雄なども一時期、この地に居を構えていたといいます。

職人は、大志を抱く。

大正時代、創業者の一人、小林繁雄が落合に工場を開きました。

ここから<染の里 二葉苑>の物語が始まります。

2017年に創業97年を迎える<染の里 二葉苑>の歴史を振り返ってみましょう。

職人は、受け継ぐ。

関東大震災、そして戦争へ。時代の波に翻弄されて……。

初代社長を土方氏に任せ、繁雄自身は技術の研鑽に努め、「江戸小紋」や「江戸更紗」の製作に力を注ぎました。しかし、順調に滑り出したかに見えた<二葉屋>でしたが、大正12年(1923年)、関東大震災が発生。幸い工場は残ったものの、得意先であった日本橋や神田の染問屋は壊滅的な打撃を被り、商売そのものが難しくなってしまいました。

やがて、問屋が営業を再開していくにつれて染色業も立ち直り、翌々年には妙正寺川のほとり、上落合に新工場を建設。昭和の初めは好景気に支えられて事業が拡大しましたが、昭和16年(1941年)、太平洋戦争に突入した日本では全国に国民総動員令が発せられ、翌々年には染物が禁止に。工場も軍需産業に接収され、これがなくては染色ができないといわれる板場の貴重な張板は床板になってしまいました。そして昭和20年(1945年)3月の東京大空襲によって繁雄が情熱を傾けた工場は灰燼に帰してしまったのです。

職人は、繋げる。

染色を通して、世界と繋がり、お客さまと繋がり、地域と繋がっていきたい。

ここからは、文次郎の跡を継いだ四代目社長の小林元文さんに、<染の里 二葉苑>が目指しているものについてお話を伺います。

“文化の継承者”としての<染の里 二葉苑>の取り組みを教えてください。

伝統技法が生活の主役であった時代は終わってしまい、職人は内に籠り、人知れず細々と仕事をしているのが現実です。このままでは文化は埋没し、ますます世間から忘れ去られてしまいます。だからこそまずはモノづくりの「そのまま」を見て欲しいと考えました。

そこで思い切って工房をギャラリー化したのです。<染の里 二葉苑>はガラス張りの作業場で、いつでも誰でも作業風景を見ることができます。

当初は反発していた気難しい古参職人もいたのですが、ある日作業中にふと顔を上げると、自分たちの染めた着物を着た見学者がガラスの向こうから熱心に作業に見入っている姿が目に入ったのです。その時に彼が感じた感情こそ、職人の仕事への誇りや、やりがいといったものの原点だと思うのです。

江戸時代の町を描いた絵画にはよくある、職人が街路に面した軒先で作業し、その傍らを着物姿の町人が通り抜けていく風景。「精が出るね!」と一声かけたり、その仕事ぶりや仕上がりに余計な批評を加えたりする、江戸時代の日常……。

今でも工房を訪れる懇意のお客さまからは、飾らない言葉で商品への賞賛やダメ出しを直接いただくことがあって、一喜一憂しながらも考えさせられることが多いのです。お互いが「見える」という距離感や会話、このお客さまとの繋がりを取り戻したいと考えています。

世界の職人と繋がり、お客さまと繋がった<染の里 二葉苑>の次なる目標は何でしょうか。

私どもはあくまでも「染職人」です。だからこそ、できることとできないことがあり、それらを踏まえた上で大きく三つの目標を立てています。

一つ目は、「染」の仕事という本分を揺るがせないことです。すべての根幹となる最も重要な「生地に色柄を加工する」という「染」の仕事を磨き、伝えていくこと。

二つ目は、着物以外の分野へ積極的にチャレンジすること。変化するニーズに対し、持てる技術で応えていくのが職人の務め。今の時代に合わせて、着物を着ない人へ向けた和雑貨や暖簾はもちろん、コースターやリング、ブレスレットなど、さまざまな商品を手掛けたいと考えています。

三つ目は、「技術そのもの」を楽しんでもらうこと。工房の展示施設をより一層充実させ、簡単な体験教室から本格的な講習までさらに細かなメニューを設定し、定期的に開催している教室のレベルをより一層高いものにしていきたいと思っています。

他にも、実現させたいと考えている夢があったら教えてください。

伝統文化を、お客さまだけではなく地域のものとして認識し愛着を持ってもらうこと。

例えば焼き物なら「〇〇焼き」というものがあるように、その地域には地域の風土に根ざした伝統工芸が存在しています。地域の人はそれを誇りに思い、生活や思い出の中にそれにまつわるエピソードを持っています。小学校の給食の食器にその焼き物が使われていたり、図工の授業で実際に作ってみたり……。

伝統工芸はそれを使う人が主役であり、作り手だけでは残していけないのです。新宿区と言えば超高層ビルや繁華街だけが有名で、染物の一大産地であるということはあまり知られていません。東京都の伝統工芸はその土地柄で人の入れ替わりが激しいためか、今一つ地域との繋がりが薄いと感じます。

その繋がりや文化への愛着を、創業100周年を間近に控えた私の代で盛り上げていきたいと思っています。

具体的には?

2002年に、まずは自身が発起人となって地元落合・中井の染職人に声を掛けて「落合ほたる」というグループを結成しました。当初は4工房で細々とスタートしたこの取り組みも、今では落合、高田馬場、早稲田に渡る24工房にまで拡大。個性豊かな職人同士の繋がりが実現しました。

2015年からは「紺屋めぐり」と名を改め、新宿区染色協議会の主催のもと、新宿区や東京商工会議所の後援を受けながら、工房見学や体験ワークショップを中心に地域の伝統を広く知ってもらうPR活動として取り組んでいます。

<染の里 二葉苑>の商品をご購入

検索に該当の商品がありませんでした。

関連記事