-

石塚さん、初めに今回の「Harekiriko」シリーズ全体の特長を教えてください。

石塚さん(以下/石塚):

今回はコラボしていただいたデザイナー・小池峻さんの発想を元に、グラス全体を着物の形に見立てて帯の部分に磨りガラスを入れました。それによって、従来の江戸切子のイメージを超えたグラスが生まれました。

実は最初にデザインの提案を聞いた時には、グラスの真ん中に真横に帯を入れたりするとせっかくの模様が隠れてしまうのではないか?と危惧しました。技術的にも非常に高度なものが要求されました。ところが、あれこれ試行錯誤している内に、この新鮮な難しさが楽しくなってきたのです。

-

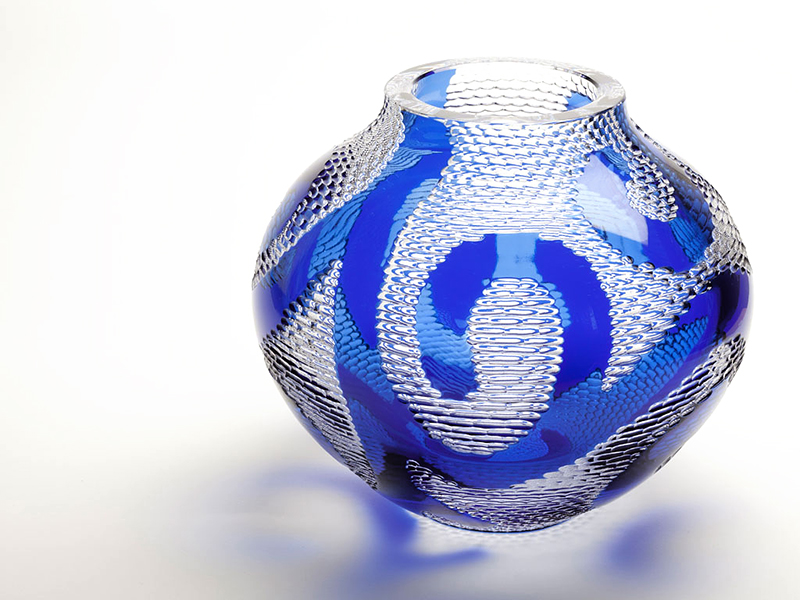

縁起のよい吉祥文様として知られる七宝文様が、江戸切子らしい瑠璃色のガラスによく映えています。

このグラスは、ふくらみを出す時に普通使っている道具では大きすぎたため、普段より小さな道具を使う必要がありました。いつもより小さな道具で繊細に摺り、粒子の細かい砥石で繊細に磨きながら作り上げました。

日本の伝統文様 1 ─ 七宝 同じ大きさの円を4分の1ずつ重ねていく文様を「七宝」、重ねて繋いでいく文様を「七宝つなぎ」といいます。重なった部分を見ると花にも見え、中心だけを見ると星にも見えてくるのが不思議。着物の柄としても、長年人気を保っている文様です。

-

赤色のグラスにほどこされた菊の文様は、本当にゴージャスです。

「菊つなぎ」は、すべての線が合うべきところで合うところが美しい文様です。菊の八角形がゆがんでしまうと、美しさが大きく損なわれてしまいます。ですから、常に自分の手の先へ先へと神経を集中させながら、10分の1ミリ、100分の1ミリ単位で修正していく職人技が必要でした。

日本の伝統文様 2 ─ 菊つなぎ 江戸切子の文様の中でも代表的なものの一つです。たいへん複雑な線が豪華な美しさを生み出しています。細かな交差の連続が菊の花がたくさんあるように見えることから「菊つなぎ」と呼ばれるようになりました。

-

とてもシンプルでモダン。センスの良いインテリアの中に、ぜひ置いてみたくなるようなグラスです。

縦にまっすぐ線を入れたことが特長です。力を変にいれると線が太くなったり細くなったりしてしまうので、スーっと一定の力で摺らなければなりません。職人にとっては、平常心と集中力が要求される仕事でした。

日本の伝統文様 3 ─ 十草 縦線の模様を十草(とくさ)と呼びます。元々は植物の砥草(とくさ)をデザイン化した模様なのですが、「砥草」を簡略化して「十草」と書くようになったといわれます。「木賊」とも表記されます。

作品名:倶利

作品名:倶利

-

石塚 春樹

江戸切子の文様や輝きに魅せられて、大学卒業後、縁もゆかりもなかった日本の伝統工芸産業界に果敢に飛び込む。

現在、<硝子工房 彩鳳>のチーフ職人。

オリジナル作品づくりにも積極的に取り組む若手のホープ。第19回 江戸切子新作展 組合理事長賞 初出展初受賞

第23回 江戸切子新作展 東京都産業労働局長賞

第24回 江戸切子新作展 経済産業省関東経済産業局長賞

第25回 江戸切子新作展 東京都知事賞

第26回 江戸切子新作展 組合理事長賞

第27回 江戸切子新作展 経済産業省商務情報政策局長賞

第29回 江戸切子新作展 グラスウェアータイムス社奨励賞

進取の精神に富む江戸職人の技と心意気によって磨かれ、庶民に愛されてきた東京の伝統工芸品。

「東京手仕事」は、そんな伝統の技に光を当て、匠の手仕事の魅力を国内と世界に発信していく東京都中小企業振興公社の取り組みです。

今回は、<硝子工房 彩鳳(さいほう)>による「Harekiriko(ハレキリコ)」をご紹介いたします。

若い力が受け継ぎ育む、伝承の技にご注目ください。

伝統柄の着物を着た、可愛らしい「ぐい呑」グラス。

2017年春夏、「東京手仕事」がお届けするのは、愛らしさに溢れた「ぐい呑」サイズの江戸切子です。こちらを制作された<硝子工房 彩鳳>のチーフ職人である石塚春樹さんにお話を伺いながら、三つの伝統文様を“晴れ着”に見立てた美しい江戸切子のシリーズをご紹介いたします。

結局、帯の部分は作業の工程の中ほど(中摺り)までで留め、全体に磨きをかけた後に、最後に残しておいた帯を砥石ではなく「600番」というダイヤ粉の砥石で白くなるまで磨き上げました。それにより、晴れ着の上に帯がスッと締まった雰囲気が出たのではないかと思います。

次に、三つの「Harekiriko」それぞれの模様と特長をご紹介いただけますか。

七宝(しっぽう)

菊つなぎ

十草(とくさ)

三つそれぞれがとても個性的なデザインで、女性の掌にも持ちやすい大きさなのですね。

はい。まるで着物を来た人形のような雰囲気に仕上がりました。3柄ありますが、優しくてドリーミーなものからシンプルでモダンなものまで、お好みで選んでいただければと思っています。

草加から世界へ。若い力が受け継ぐ伝承の技。<硝子工房 彩鳳>

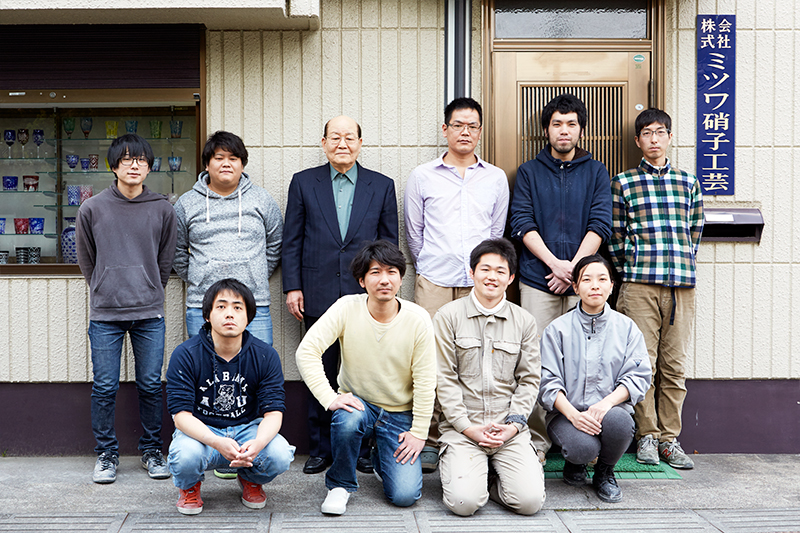

会長・林恒司さんを囲む<硝子工房 彩鳳>の職人集団。

会長・林恒司さんを囲む<硝子工房 彩鳳>の職人集団。

取材当日、女性職人お二人が、風邪でお休みだったことが心残りです。

ところで、<硝子工房 彩鳳>はどのような工房ですか。

江戸切子は江戸末期に生産が始まりました。江戸切子は元々、透明なガラス(透きガラス)に「花切子」と呼ばれる切子細工を施して、手摺りと磨きで仕上げていく硝子細工でした。

こちらの工房は、そのような技の伝承はもちろん、自由な感覚で作品をつくることにも力を入れています。「10年で一人前」とよくいわれますが、先輩が後輩に教えることが伝統になっている工房なので、こちらの職人は皆みるみる成長していきます。

石塚さんも、先輩職人の方に教えられたんですか。

僕は大学卒業後、キラキラした江戸切子に魅せられて、あちこちの工房の門を叩き、6軒目のこちらの工房に受け入れていただきました。師匠(現会長の林恒司さん)は見て覚えろというタイプではなく、手取り足取り丁寧に教えてくれました。

最初は、底を削る作業ばかりしているのが、辛いといえば辛かったです。早く一つの作品を一人で作り上げるようになりたいと願いながら、修行に明け暮れていました。

徐々に任される仕事の範囲が広がり、一つの作品を一人で手掛けられるようになると、仕事に対する充実感がより深まりました。また、毎年開かれる「江戸切子新作展」の作品づくりなどにおいては、伝統的な江戸切子のスタイルを超えていたとしても「のびのび何でも自由にやっていい」といってくれる雰囲気があるので、そのような環境に身を置けていることをありがたく思っています。今では後輩の職人も増えて、自分が教える立場になりました。

最後に、石塚さんにとっての江戸切子の魅力を教えてください。

全部が完壁ではないところ?でしょうか。実は、切子の加工をする前の素材の段階のコップが、完全な円型をしているということはあり得ないのです。少しはゆがみが出ているのが当たり前なのです。そんな不完全なものに、破綻なく切子の柄を合わせて完壁な模様を作りあげていくのは難しいことです。しかしそれが、切子の技の醍醐味ではないかと思っています。

実際に「Harekiriko」を作っている工房に伺って、<硝子工房 彩鳳>の皆さんのキラキラしたエネルギーを感じることができました。今日は、ありがとうございました。

<硝子工房 彩鳳>の商品をご購入

検索に該当の商品がありませんでした。

関連記事