-

小倉充子

- 1967年

- 創業明治17年(1884年)より三代続く神田神保町の履物屋<大和屋履物店>(町内での通称は「角の下駄屋」)に生まれる。

- 1994年

- 東京藝術大学・大学院美術研究科デザイン専攻修了。その後、染色家・西耕三郎氏の下で「江戸型染」を学ぶ。

- 1997年

- <小倉染色図案工房>として独立。きもの、手ぬぐい、下駄の花緒、暖簾など、多様な型染作品を制作する。図案、型紙彫り、染めまで、ほぼすべての工程を一貫して手掛ける。

-

少女時代、小倉さんのご実家の隣はたばこ屋さんだったそうです。夕方銭湯へ行く前に寄ると、たばこ屋のおばあさんがたばこ1カートンの入っていた段ボールの箱を開いて山のように積んで置いてくれたといいます。そのありったけの段ボール紙に次から次へとマジックで絵を描くのが、少女時代の小倉さんの日課でした。

-

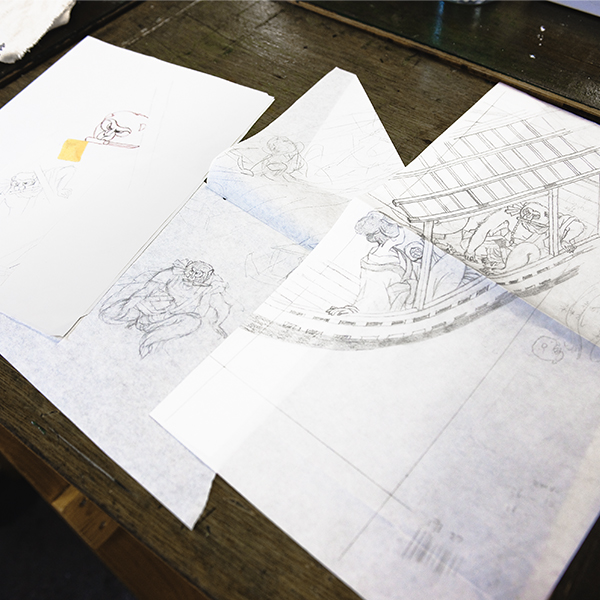

●下書き

こちらが小倉さんの型染作品「小猿七之助」の下書きです。筆描や木版で原画を作り、それを一度パソコンに取り込んで色やレイアウトを決めていきます。大好きな「七之助」の顔は何度も描き直したのだとか。型紙を彫る直前ギリギリまで悩んで、最後の最後にもう1度顔を変えたのだそうです。

-

●型紙彫り

図案の中のどこまでを型として拾うかは、型紙を彫りながら決めているそう。「その塩梅は、自分でも彫りながら考えているようなところがあるのです。彫りながら絵柄が変わることもよくあります。」と、小倉さん。

-

●地入れ

絹の帯に刷毛で地入れをする小倉さん。この作業は、これから濃い焦げ茶色を染める前に染めムラが出にくいようにするための大切なステップです。一年近く待ってくださっているお客さまのことを考えながらの作業には、格別な張り合いを感じるといいます。

-

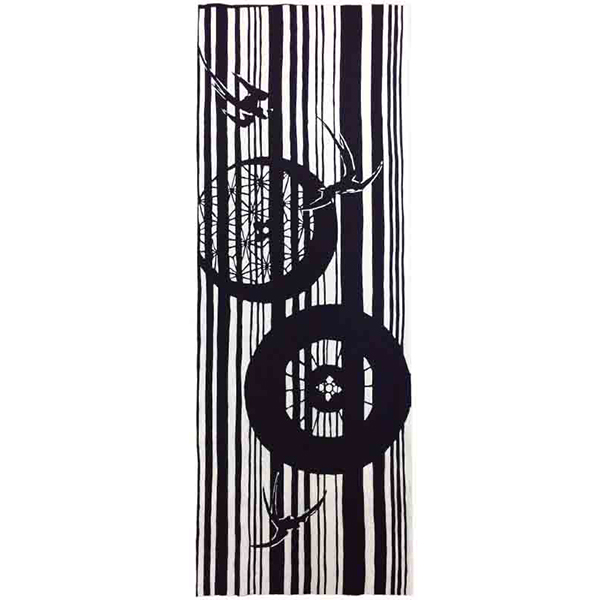

「夕立ち」

突然の夕立に、女性の蛇の目傘と男性の番傘がパン!と開いた瞬間の情景が描かれています。「しっぽり休んでいこうかね。」などといいながら寄り添って歩いていく二人。その横をツバメがすーっと飛んでいきます。

-

「台所妖怪」

昼間の台所と夜の台所の対比が何ともいえない面白みを醸し出しています。「江戸時代の絵草紙などを見ると、どのような道具も皆妖怪になっているのです。妖怪になっていない道具がないくらいです。江戸時代の夜は本当に暗かったですよね。当時の人々は普通に妖怪と共存していたのではないでしょうか?」と、小倉さん。

-

「近松」

近松門左衛門の人形浄瑠璃が描く「情と業」の世界を写した浴衣地です。“この世の名残り 夜も名残り 死ににゆく身をたとふれば あだしが原の道の霜 一足ずつに消えてゆく 夢の夢こそ あはれなれ”……大夫(浄瑠璃語り)の声と三味線が聴こえてきそうな一枚です。

-

「小猿七之助」

小倉さんが最も愛する落語の演目の一つ「小猿七之助」がモチーフです。当時の船宿の御法度「一人船頭一人芸者」を承知の上で、船頭の「小猿七之助」が大川に浮かべた船で芸者のお滝を送っていく途中に起きる珍妙で恐ろしい事件を、小倉さんは洒落た構図で表現しています。

-

「ひっぱり蛸」

日本では古くから「蛸」は食用にされてきました。海が豊饒だった江戸時代、東京湾で繰り広げられていた潮干狩でも「真蛸」が獲れたといわれています。「蛸」を使った料理は「桜飯」「桜煎(さくらいり)」などと呼ばれ、庶民の間でも大人気。そんな“夏の風物詩”である「蛸」を小倉さんは大胆な構図で描き上げました。

江戸時代に確立された「型染」という染色技法を手掛ける、「型染作家」の小倉充子(おぐら みつこ)さん。その作品は古典的な江戸柄を超えて、現代人にも江戸の人々の遊び心が伝わってくるような“大胆さと洒落っ気”が特長です。今回は、小倉さんが図案から型紙彫り、染めまでを手掛ける<小倉染色図案工房>を訪ねて、江戸の風物や人々への想いと創作の極意を伺いました。

小倉さんの原点は、神田神保町の<大和屋履物店>、

通称「角の下駄屋」にありました。

小倉さんは、明治17年(1884年)の創業から三代続く神田神保町の履物屋<大和屋履物店>の娘さん。インタビュー当日、東京・半蔵門にある<小倉染色図案工房>を訪ねると、伊勢木綿の割烹着姿で明るく出迎えてくださいました。足元には洒落たひょうたん柄の鼻緒の付いた作業用の下駄を履いています。まるで江戸時代の町家から飛び出して来たような粋な風情の小倉さんに「型染作家」の原点を伺いました。

小倉さんは、東京藝術大学でグラフィックや伝統文様を学んだ後、「江戸型染」の職人であり作家でもある西耕三郎(にし こうざぶろう)先生と出会って師匠と仰ぎました。「学生の頃は自分の強みを見つけようと必死で、ひたすら人と違うことをしなければならないと思い込んでいました。グラフィックや伝統文様なども勉強しましたが、江戸時代から続いている「型染」を選んだのは、当時は気づきませんでしたが今思うとやはり生まれ育った環境の影響があるのかもしれませんね。」と、話してくれました。

「江戸好みの色使いはもちろん、図案や構図の作り方も西先生に教わりました。レイアウトする前の素材の段階の絵をお見せすると、先生がほんの少しだけそれを動かします。すると全然違うものになるのです。絵が描けるというあなたの強みを活かしなさい!とおっしゃって、独り立ちの背中を押してくださったのも西先生です。」と、小倉さん。

「西先生が第一の師匠なら、漫画家の杉浦日向子さんは第二の師匠です。」

小倉さんの作品は、江戸の風俗を写し取った図案の面白さに定評があります。その発想は落語や文楽など江戸時代を舞台にした物語への深い造詣から生み出されています。小倉さんは江戸の人々のどのようなところに魅力を感じているのでしょうか。

「江戸時代って本当に豊かなんですよ。例えば今も残っている庶民のお花見弁当箱を見ると、どれも凝ったものばかりで、お大臣が使ったの?と思うくらいに立派な漆塗りもあったりして、更にそのお弁当箱に花を挿すための竹筒が付いていたりするのです。彼らは野原で花見をしながら花を摘んで筒に活けたのです。酔狂ですよね。負けた!と思いませんか?」

「漫画家で江戸文化研究家の杉浦日向子(すぎうら ひなこ)さんは、実際にお会いしたことはありませんが西先生の次の師匠のような存在です。あのような方は他にはいないと思っています。彼女は完全に江戸時代と行き来していたのではないでしょうか。匂いとか感覚のようなものまで感じることが出来た方。想像を超えていると思います。私ですか?図案を描いている時などは、江戸時代にタイムスリップしているなぁ〜と感じることはありますが、杉浦さんが江戸へ行くのに通った道を使わせてもらっているような気がする時があります。」

「江戸時代は、物をつくる人達が今とは全く違うつくり方をしていましたね。効率ではないのです。割が合わないとかそういう感覚は皆無。皆が各々美学を持っていた。だからあれだけのものが出来たのだと思います。今の時代にそれが出来ないのは仕方ないのでしょうね……。もし私が江戸時代に生まれ変わったらですか?芸者。三味線を弾いて歌を歌って。大工もあるかな。粋で威勢が良くておっちょこちょい(笑)。」

「手ぬぐいの細長い形が好きです。

あの形の中で自由に構図を作り上げるのが楽しいのです。」

小倉さんは、図案から型紙彫り、染めまでの一連の作業をほぼ一人で手掛けています。粋で洒落っ気のある江戸の風俗を蘇らせていく時間は何より楽しいのだそうです。小倉さんが普段行っている「型染」の作業のいくつかの工程をご紹介いただきましょう。

江戸の人々の遊び心や茶目っ気が散りばめられた、

小倉さんの作品をご紹介します。

「型染」の技法をベースに、部分的に小紋染めや友禅、更紗の技法も取り入れて、他にはない作風を生み出している小倉さん。この夏、ぜひ注目したい小倉さんの作品の中から代表的な浴衣柄と手ぬぐい柄をご紹介いただきました。

江戸らしくて夏らしい、小倉さんの浴衣柄

「手ぬぐいにデザインする時は、浮世絵の絵師になったような気持ちになります。」と、小倉さん。

小倉さんが10代〜20代の頃は、「欧米文化にも憧れ、ピカソも好き」で、決して江戸文化だけに興味がある学生ではなかったのだそうです。ところが気づいてみるといつの間にか「あきらめが早くて潔い、それでいて洒落の効いた」江戸時代の人々の感性にどっぷりハマっていたといいます。そんな小倉さんが描いた浴衣地や手ぬぐいからは江戸の人々の粋な遊び心が伝わってきます。本日は興味深いお話をありがとうございました。

<小倉染色図案工房>の商品をご購入

検索に該当の商品がありませんでした。

関連記事