- 現在の<能作>は「生型鋳造法」を中心に「自硬性鋳造法」、「ロストワックス鋳造法」、独自の「シリコーン鋳造法」など、技術や素材を使い分けた多品種少量生産を行っています。

さらに、「NC加工」や「3Dプリント」といった新しい加工方法も積極的に導入。職人の繊細な手仕事と最新技術のバランスをはかりながら、企画から製造までを一貫して行う生産体制を確立しています。

- 「FACTORY SHOP」

<能作>本社のみで販売している限定アイテムを多数取り揃えています。富山の老舗和菓子メーカーとコラボレーションしたオリジナルのお菓子や、職人が着用しているものと同じデザインのTシャツなど、珍しい品がいっぱいです。

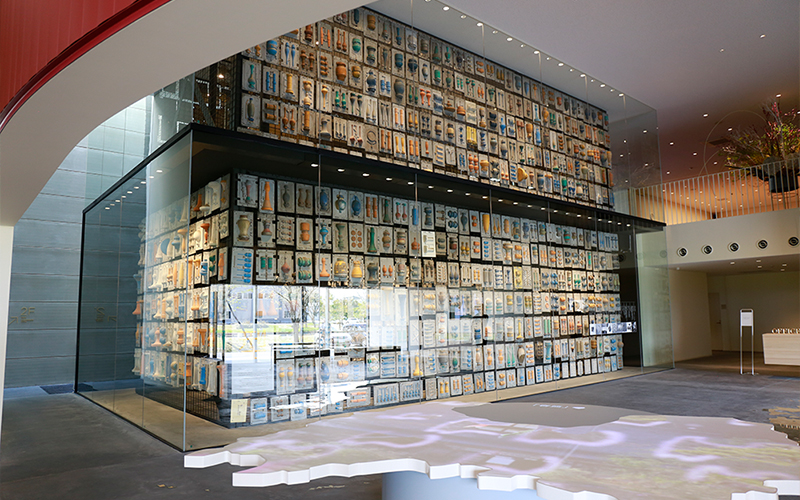

- 「TOYAMA DOORS」

富山県の形をしたテーブルをスクリーンに、富山の観光スポットが投影されるプロジェクションマッピングや、県内の観光スポットや飲食店などを紹介したカードを手にすることが出来る観光案内スペースです。

慶長16年(1611年)加賀藩主の前田利長は、現在の高岡市金屋町に7人の鋳物師(いもじ)を招きました。これが以後400年以上続く「高岡銅器」の始まりです。<能作>はこの高岡伝統の鋳造技術を用いて、大正5年(1916年)、仏具の製造を開始しました。「より能(よ)い鋳物を、より能(よ)く作る」―そんなモットーから生まれた美しき鋳物製品の数々。今回は迎春にふさわしく、錫(すず)で作られた「干支ぐい呑」をご紹介いたします。

お酒がまろやかになるといわれている、錫(すず)で出来た「干支ぐい呑」。

こちらは、錫を100%用いて作られたぐい呑です。錫は古くから酒器や茶器に使われてきました。熱伝導率が高いので器を冷蔵庫に1〜2分入れておくとよく冷えて冷酒にぴったり。ぬる燗までのお酒がたいへん美味しくいただけます。

シンプルな内側とは反対に、ひっくり返した底面にいるのは「戌」の顔(写真中央)。来年の干支である「戌」のリアルな表情は、繊細な職人技の賜物です。このぐい呑は、毎年一つずつ種類が増えているシリーズもの。ご自身やご家族の干支のぐい呑を選ばれたり、12年掛けて全種類を集めることを楽しみにされているお客さまも多く、迎春の人気商品になっています。

写真右側のタイプは、錫100%で作られたぐい呑の内側に華やかな金箔をはったもの。金の持つ明るい色調やお正月らしさを好まれるお客さまが、こちらのぐい呑を選ばれています。

鋳物の素材としての「錫(すず)」。

早くも紀元前1500年頃の古代エジプト王朝でも錫の道具が用いられていたといわれます。日本でも正倉院に錫製の宝物が納められています。

<能作>の錫は純度100%です。通常は硬度を持たせるために他の金属を加えますが、<能作>はそれをしません。100%の錫は柔らかく、形状や厚さにもよりますが容易に手で曲げることができます。曲げる時にピキピキと音がしますが、これは錫の分子が擦れ合う音で「Tin Cry」と呼ばれています。

富山の「高岡銅器」は、400年以上愛されて来た日本の伝統技術です。

日本の仏像や仏具を作ってきた「高岡銅器」。

「高岡銅器」の歴史は、慶長14年(1609年)、加賀藩主の前田利長が高岡城に入城し、高岡の町を開いた時から始まります。彼は町の繁栄を図るために、慶長16年(1611年)に金森弥右衛門ほか7人の鋳物師を現在の高岡市金屋町に呼び寄せて、鋳物場を開設しました。

その後、「唐金鋳物(からかねいもの)」を作り出したことにより大きく発展。明治時代には、ウィーン万国博覧会やパリ万国博覧会にも出品され、その精巧な文様や流麗な形が高い評価を受けました。

大きなものでは大仏や仏像、寺院の釣り鐘や仏像、小さなものでは仏具や香炉、花瓶や茶器、灯籠などが知られています。近年では、全国の自治体や商店街が町おこしの一環として設置するようになった人気キャラクターの銅像を多く手掛けて話題を集めています。

<能作>は、大正5年(1916年)から続く「高岡銅器」の老舗メーカーの一つです。

<能作>は、老舗の鋳物メーカー。

創業当時の<能作>は、高岡伝統の鋳造技術を用いて仏具や茶器、花瓶などを製造していました。鋳造とは、溶かした金属を型に流し込み、冷やして目的の形状にする製造方法のこと。金属を流し込む型を鋳型(いがた)といい、その型から取り出してできた金属製品は鋳物(いもの)といいます。

その後は、それに加えてテーブルウェアやインテリア雑貨、照明器具や建築金物などの製造にも積極的に取り組むようになりました。<能作>が作り出す風鈴やテーブルウェアの凛とした佇まいは、メーカーの財産である高度な鋳造技術や丁寧な仕上げ加工の賜物です。

新しい鋳造技術にも果敢に挑戦。

■生型鋳造法

鋳型用の砂に少量の水分と粘土を混ぜ、押し固めて成型する方法です。鋳型の製作が早いため、量産に適しています。2つ割りの鋳型なので、原型が上下に抜ける形状に限定されますが、中子を使用することによって、花瓶、仏具など中空の製品を作ることも可能です。

■シリコーン鋳造法

シリコーン(人工高分子化合物)型を作って、その中に金属材料を流し込む方法です。錫を始めとする低融点合金の鋳造に適しています。シリコーンは、微細な表現を可能にし、廃砂などを出さないクリーンな鋳造法のため、<能作>ではこの鋳造法の開発に力を入れています。

<能作>の夢は、「もの」だけでなく「こと」や「こころ」を伝えること。

“「もの」を作るだけでなく、「こと」「こころ」を伝える「産業観光」”を、コンセプトにした新社屋。

2017年4月、高岡の自然に抱かれた約4,100坪の敷地に<能作>の新社屋がオープンしました。ここは、伝統産業を支える職人技術の奥行きを肌で感じ取っていただけるよう、年間10万人以上の見学者の受け入れ体制を整えた施設です。

ようこそ、<能作>の新社屋へ。

このような伝統の歴史と、新しい挑戦の中から生み出された、デザイン性豊かな和食器の数々……。「干支のぐい呑」も<能作>の技術と新しいコンセプトから生まれた一品です。新年を寿ぐ皆さまのお手元で、豊かな存在感を発揮してくれることでしょう。

<能作>の商品を購入

検索に該当の商品がありませんでした。

関連記事