株式会社木屋 企画総務部長

石田 克由さん

-

石田克由 (いしだかつよし)

- 1945年

- 神奈川県生まれ

- 1969年

- 株式会社木屋に入社

営業員として全国の百貨店を担当。その後、現職の企画総務部担当として、NHK文化センター、NHK学園、東京しごと財団などの包丁研ぎ講座に出演。

- 「エーデルワイスNo.160」

ブレード材は、鋭い切れ味が長く続く、「エーデルワイス・ステンレス刃物鋼」を使用。持ちやすさを追求したオリジナルデザインのハンドルには、水に強く丈夫なポリアセタール樹脂を採用。ツバ付きで耐久性に優れた、バランスの良い「エーデルワイス包丁」の最高級シリーズ。

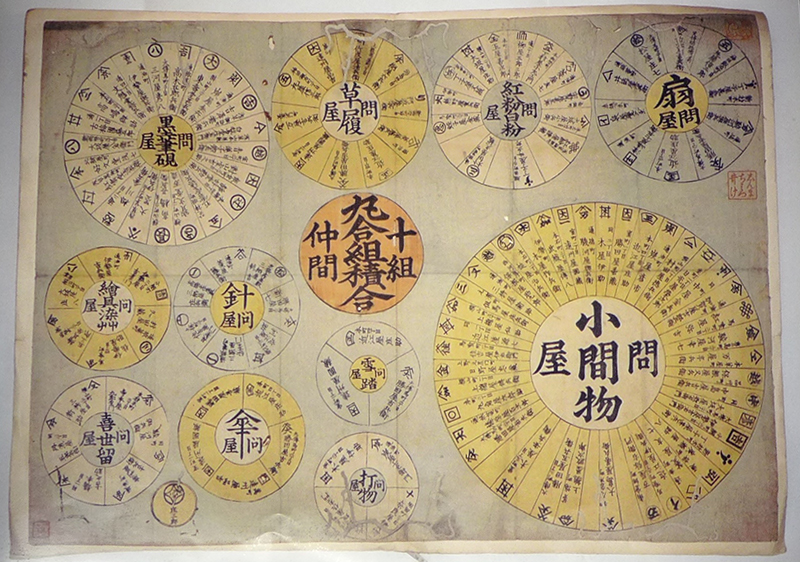

「十組仲間丸合組積合」より

-

文化10年(1813年)に描かれた図版。江戸時代の末期、いろんな商売別に組合が作られ、幕府が管理していたことがわかります。「小間物問屋」と「打物問屋」の二つの組合の両方に「木屋伊助」が載っています。井筒木(いづつき)の紋も現在と同じです。当時の<木屋>は刃物だけでなく大工道具や農機具も扱っていました。

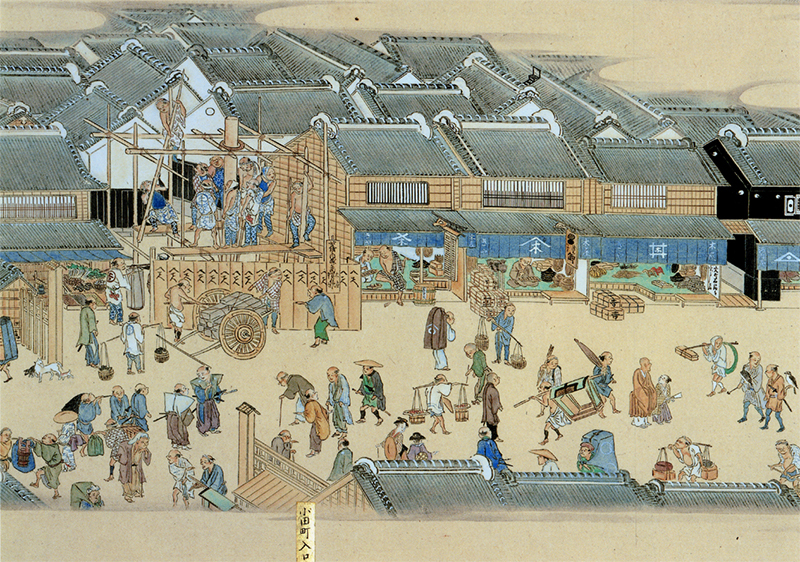

「熈代勝覧複製絵巻」より

-

文化2年(1805年)頃の江戸の今川橋から日本橋までの大通りを東側から俯瞰した絵巻物「熈代勝覧(きだいしょうらん)」に、当時の<木屋>が描かれています。普請中の木屋幸七店を含め、4件の木屋が並んでいます。一番右端(北側)の木屋の暖簾は、現在の<木屋>で使用している井筒木(いづつき)の紋入りです。

-

「エーデルワイス包丁」はこれから?

平成14年(2002年)に「エーデルワイス・ステンレス刃物鋼」がさらに進歩したことにより、よりサビにくく、砥石で研ぎやすい包丁に進化しました。その一方で、今の成分が改良の余地がないほどパーフェクトであり続けるとは、いい切れない部分もあるわけです。そういった意味では、もっとサビにくい包丁に進化する可能性はあると申し上げておきましょう。

さらに新しい「コスミック團十郎」も出来ました。

「エーデルワイス包丁」は、ステンレス鋼のみ。昭和63年(1988年)に誕生した「コスミック團十郎」は、金属硬度からいえば格段に固い粉末鋼を採用した包丁です。超硬金属を粉末にして、それを再加工して作ったものが粉末鋼です。このようなことを最初に発想したのも、現会長の加藤です。

寛政4年(1792年)の創業から幾年月。今年225周年を迎えた<木屋>は、江戸時代の絵巻物にも登場する日本橋の老舗です。そんな<木屋>から昭和31年(1956年)に発売された「エーデルワイス包丁」は、その切れ味の良さから日本の台所&キッチンで愛され続けてきました。選ぶならこの一本!とまでいわれる<木屋>の定番包丁は、どのようにして誕生したのでしょうか。今回は、企画総務部長の石田克由(いしだ かつよし)さんに「愛されてきた包丁の物語」を伺います。

現会長の情熱から生まれた、切れ味鋭いステンレス包丁。

発売から60年を超えた「エーデルワイス包丁」は、今も愛され続けている人気商品。今日はそんな「エーデルワイス包丁」誕生の物語をお聞かせください。どうぞよろしくお願いいたします。

石田さん(以下/石田):

こちらこそ、どうぞよろしくお願いいたします。

発売のきっかけは?

現取締役会長の加藤俊男(かとう としお)が<木屋>に入社した昭和25年(1950年)当時のことです。ご来店されるお客さまのほとんどが、「ステンレスの包丁は、よく光っていてサビないけれど、切れ味が悪く、すぐに切れなくなる」と口にされたそうです。ステンレス鋼包丁の評判はそれほど悪かったのです。

そのようなお客さまの声に対して、大学で応用金属を学んだ加藤には、高品質のステンレス鋼を使って作れば、理想のステンレス包丁が出来るという確信がありました。それで早速、国内の大手鉄鋼メーカーにアプローチしたのですが、どのメーカーも在庫を持っていませんでした。

「何トンか注文してくれれば作ります」といってくれましたが、家庭用包丁一丁のために必要な鋼材はせいぜい200gあれば充分。とても発注できる量ではありません。

それならと国外に目を向けてみたところ、オーストリアの鉄鋼メーカーが、精密機械の素材として、こちらの希望する成分のステンレス鋼を製造していることが分かりまして、交渉の末、必要なロットで分けてくれることになりました。

この高品質ステンレス鋼を買い付け、「エーデルワイス・ステンレス刃物鋼」という当社独自の名称を付けました。

しかし、包丁として完成させるのはとても難しいことでした。東京にある協力工場で何度も試行錯誤を繰り返し、とうとう昭和31年(1956年)、当時世界に類のなかった高硬度、高耐久性の「エーデルワイス包丁」の量産に成功したのです。

<木屋>が誇る「エーデルワイス包丁」

この包丁の発売時には、派手なキャンペーンを打ったのですか?

いいえ。むしろ静かな新発売だったと聞いています。まず日本橋の本店で売り出しました。特にキャンペーンはせず、ご来店いただいたお客さまにアピールするのみでした。ただ、当時主婦の間で人気があった「暮しの手帖」という雑誌が紹介してくれたことで知られるようになっていきました。

商品の性能の比較試験を行う名物企画がある雑誌ですね?

そうです。そこからじわじわと評判に火が付きまして、支持される包丁になりました。以来、常に<木屋>の包丁の中心に「エーデルワイス包丁」があるように思います。

その後、急速に売れ行きが伸びたのですね?

きっかけは三越さんだったようです。「エーデルワイス包丁」が売り出される数年前、<木屋>の本店のあった場所に三越さんを増床する計画がありました。<木屋>はその話を受け入れ、斜向いの交差点の角地にビルを建てて移ったのです。

それがご縁になって、「三越の店舗にも商品を置きませんか」と声を掛けていただき、それまでチャネルのなかった百貨店に販路が広がりました。それから、全国の百貨店の売り場に新発売の「エーデルワイス包丁」が並ぶようになり、売れ行きが伸びて行ったのです。

当時のお客さまからの評判は?

「サビにくいし、非常に固く、切れ味がいい。しかも、いい切れ味が長持ちする」と好評だったようです。「エーデルワイス包丁」は加藤が目指した通りの包丁になってくれたのです。

石田さんは「エーデルワイス包丁」の歴史のどのあたりから関わられていますか?

私は、発売後10年少し経っての入社です。入社してすぐの頃に購入した「エーデルワイス包丁」の牛刀を、実は今も使っているんですよ。ずっと研ぎ続けているので、刃はすり減ってペティナイフくらいの大きさになっていますが、ハンドルは全くガタガタすることなく立派に現役です。

長持ちさせる使い方があるのですか?

柄の部分を労ってやることです。包丁の柄の中に通っている金属の部分(なかご)とハンドルを固定しているビスがポイントです。気をつけるのは、包丁を使ったら最後に乾いた布でここを拭くこと。特段手入れをしなくてもこれに気を付けるだけで、ずいぶんと長持ちする(大きく耐用年数が変わる)ようになります。

良い職人さんとの繋がりこそが、良い包丁作りの秘密です。

他にも<木屋>の包丁の秘密があったら教えてください。

思い出すのは、一人の先輩のことです。彼は松山の鍛冶屋の息子だったのですが、私が入社した当時は、東京で<木屋>に勤めていました。個人的に親しくさせていただき、鉄や鋼がどれほど魅力的な鉱物かという熱い話を肴に、何夜一緒にお酒を飲んだか分かりません。

その後、急逝されたお兄さんの後を継いで松山に戻ってからは、<木屋>の「菜切包丁」を作ってくれていました。素晴らしい腕前でした。ところがある時を境に、彼に包丁作りを頼めなくなってしまいました。奈良・法隆寺の「昭和の大修理」を手掛けた西岡常一棟梁が、彼の技術に注目して大きな仕事を依頼したのです。

実はその先輩とは、奈良・薬師寺西塔の再建時に白鳳時代の技を再現した「千年の釘」を作って活躍した、あの有名な白鷹幸伯さんなのです。彼はその後、山口・錦帯橋の修復にも携わっていく名工です。

白鷹さんは、今年病気でお亡くなりになりました。当時、包丁作りを彼に頼めなくなったことは、<木屋>としては残念なことでした。しかし、<木屋>の包丁を作っていた一人の職人の技に、今後この国に千年以上残っていく和釘を作ってほしいと白羽の矢が立ったことを、私は心から誇らしく思っています。

これは一つの例ですが、刃物屋の価値とは、良い職人さんとどの位繋がっているかに掛かっているのです。それが<木屋>の包丁作りの秘密であると考えています。

石田さんが考える「良い職人さん」とは?

<木屋>として売っても大丈夫か?という見極めに叶う鍛冶屋さんかどうか。<木屋>の包丁は、その時代時代でトップクラスの技術を持つ職人さんに作っていただいています。そういう方に仕事してもらえることこそが刃物屋の力だと思っています。

「エーデルワイス包丁」に限っていいますと、発売当初は都内の協力工場で、現在は岐阜・関市の協力工場で作っていただいています。

江戸時代の絵巻に、当時の<木屋>が描かれています。

<木屋>さんには、古い道具や書類がたくさん残っているのですか?

残念ながら関東大震災で、ほとんどが失われてしまいました。また、第二次世界大戦の終盤に国の命令で木造建築は強制的に壊されましたので、本店にあった古い書類も全く残っていないですね。

江戸時代の<木屋>

「エーデルワイス包丁」の未来予想図をお聞かせください。

<木屋>の挑戦は続いているのですね?

そうです。挑戦し続けるのが<木屋>の精神なのかもしれません。江戸時代から続く老舗とはいえ、うちは新しもの好きな会社です。「常に新しいものを見つけて作り出せ」というのが社訓のひとつです。

石田さんは日本橋にどのような想いをお持ちですか?

日本橋は元々、江戸で一番の繁華街でした。江戸時代から続く良いお店がいっぱいあります。全国から良い物が集まってきた場所なのです。この街には大勢の目利きがいたのです。良品を見つける眼力のある街。そのような日本橋の底力を大切に育てて、これからも進化してもらえるといいなと思っています。

石田さんの趣味をお尋ねすると、「ジャズです」とやや照れながら教えてくださいました。学生時代はミュージシャン志望だったのだそう。今も時々ご自宅でベースを奏でているといいます。そんな石田さんのお話には、刃物や包丁に対する心からの愛が溢れていました。今日は素敵なお話をありがとうございました。

<木屋>の商品をご購入

検索に該当の商品がありませんでした。

関連記事