神宮前オフィスにて。

水引デザイナー 荻原加寿美さん。

-

水引デザイナー・<洒落水引>代表

水引職人だった祖母の影響を受け、2013年より水引アクセサリーの制作を開始。固定観念にとらわれることなく、水引素材そのものの美しさや特性を活かした普段使いのアクセサリーを制作している。

書籍

「はじめての水引細工」(2014年・成美堂出版・共著)、「やさしい水引細工12ヵ月」(2017年・成美堂出版)

-

こちらは伝統的な「淡路結び(あわじむすび)」を元にして作った帯留です。お花っぽいねとか、和菓子っぽいわねと言われたりするのですが、そのあたりは見る方のイマジネーションにゆだねたいと思っています。

右側は「桜色濃淡(さくらいろのうたん)」です。「なでしこ」や「イチゴミルク」に見立てていただくこともできます。

真ん中は「桔梗・萌黄色(ききょう・もえぎいろ)」。こちらは非常に人気のある色合わせになっています。

左側は「銀鼠・黄蘗色濃淡(ぎんねず・きはだいろのうたん)」。銀鼠の水引を3本、黄色の濃いのを1本、薄いのを1本使っています。カジュアルなデニムきものなどによく合います。

-

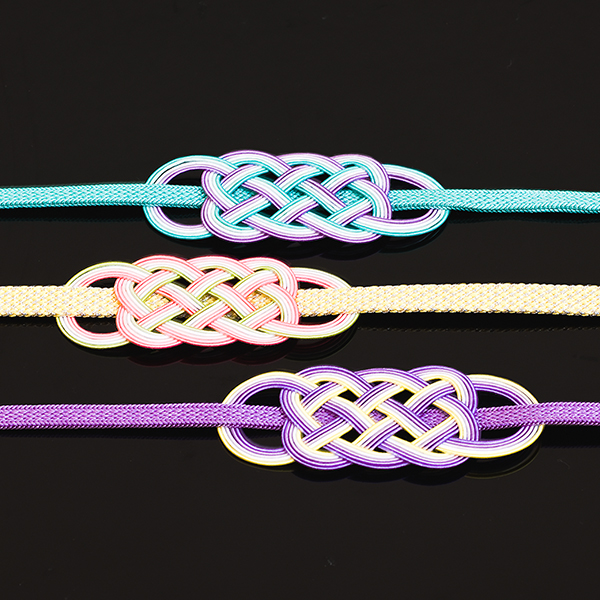

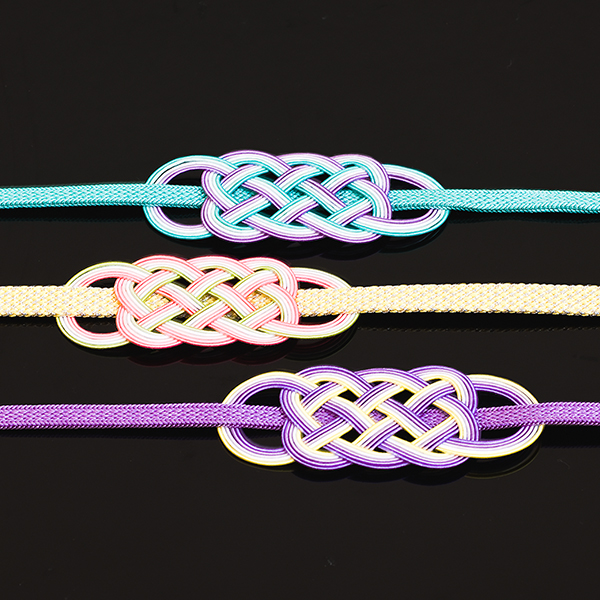

「水引の帯留(小)」と同じで、5本の水引を使って作っていますが、こちらはより空間が活きるような配色を工夫しました。水引の間からちょっと帯締めの色がのぞく感じになっています。

写真で一番上にある帯留は、「新橋・淡藤色(しんばし・あわふじいろ)」です。こちらはグラデーションが美しいので、エレガントな染め帯などに合わせても面白いでしょう。

真ん中は、「桃・裏葉色(もも・うらはいろ)」です。菱餅っぽい色合いなので、おひな祭りの季節におすすめです。少し昔の時代の華やかなきものなどに合わせていただいても素敵だと思います。

下は、「菫・黄蘗色(すみれ・きはだいろ)」です。紫と黄色という反対色の組み合わせが人気です。春に見ると春の花に見え、秋に見ると秋の花に見えるようです。

-

このサイズの帯留は案外少ないのです。五本結びの帯留を愛用してくだっている方がもっとインパクトが欲しくなって、こちらを選ばれるケースもあります。

ないのとあるのとでは帯の印象が変わってしまうほどです。実際に使ってみると、フラットで出っ張りがないため活動しやすいといわれます。

真ん中が「純白・桔梗色(じゅんぱく・ききょういろ)」です。誰しもきもののコーディネートで悩んでしまうものですが、そういう時は「白」が役に立ちます。どんな色にも合いますし、特に半衿や足袋が白の時はバランスが取りやすいのです。

上が「胡桃・新橋色濃淡(くるみ・しんばしいろのうたん)」です。ビビッドな新橋色と茶色の組み合わせは、大人っぽい落ち着いた感じもありつつ、現代的で新鮮な印象になります。シンプルな紬のきものなどにおすすめです。

下が「葡萄・牡丹色(ぶどう・ぼたんいろ)」です。現代物や派手目のヴィンテージ、デニムのきものなどによく合います。帯が柄物の場合にも、コントラストが出て合わせやすいです。

-

「淡路結び」はおめでたい印象の結び方です。これを立体的に何枚も結んで花びらに見立て合わせて一つの花にしています。

ブローチピンとヘアクリップが付いていて、コサージュとしても髪留めとしても使えます。おめでたい時の贈り物にもふさわしいですし、帯飾りのように使っていただくこともできます。

華やかな「灰桜色(はいざくらいろ)」と「白金(はっきん)」の2色があります。

-

例えば外国人の方が多く出席するようなパーティーで話題のきっかけとなるような、日本らしさを表現できるアイテムとして良いのではないかと思って作りました。男性用ですが少し小振りなので、女性にもお使いいただけます。

-

クリップ式になっていますので、女性用の髪飾りとしても使えます。卒業式に袴をお召しのお嬢さまなどにお似合いでしょう。お父さまとお嬢さまが共用で使っていただいても素敵ですね。海外の方へのお土産にも喜ばれます。

オーソドックスな「藍・胡桃色(あい・くるみいろ)」とカジュアルな「銀鼠・若草色(ぎんねず・わかくさいろ)」と個性的な「漆黒・緋色(しっこく・ひいろ)」の3色があります。

-

こちらは、伝統的な「亀結び」のアレンジです。四本で結んで両端を上端で合わせて雫型のモチーフを作っています。

金属に比べると軽いのが特長です。それでいてボリュームがあります。都会的なスタイルのきものや、シンプルなモードっぽいお洋服にもよく合うと思います。

「金」「銀」「赤」の3色があります。

-

発色のいい3色の水引を使って作ったピアスです。「淡路結び」を立体的に編んでいく感じ。実は、小さい水引は結ぶのが難しいのです。そのための道具があるわけではないので、指先の感覚だけが頼りです。和装、洋服、どちらにも合うと思います。

「新橋色」、「黄蘗色」、「牡丹色」の3色があります。箱もかわいいので、プレゼントにもおすすめです。

-

こちらは、男性向けのアイテムです。さりげなく使いやすくて男性的なアクセサリーが作りたかったのです。

作り方は、「淡路結び」のアレンジ。「帯留(小)」と同じ色ですが、こちらの方が水引が一本少なくて、グラデーションを強調した配色になっています。

祝儀袋や結納品などの「古典的な水引」に比べて、もっと身近な「普段使いの水引」。それが<洒落水引>が目指すものです。今回は、伝統的な結びの手法に学びながら、現代的なセンスが光るアクセサリーを制作して人気の水引デザイナー 荻原加寿美(おぎはら かずみ)さんにお話を伺います。

「父の実家で古い水引素材を見つけた瞬間、作ってみたい!

と思ったのです。」

はじめまして。荻原さん、きものがよくお似合いですね。はじめに、水引との出会いを教えてください。

荻原さん(以下/荻原):

ありがとうございます。水引と出会ったのは、私が24歳の頃です。結婚することになって、山口県にある父の実家で結納をしまして。その際に初めて、祖母が水引職人だったことを知りました。

もう何十年も前に廃業していたのですが、美しい水引素材が当時のまま実家にたくさん眠っていました。「これで何か作りたい!」と強く感じたのがきっかけです。

水引デザイナーの前は、荻原さんはどのようなお仕事をされていたのですか。

都内でグラフィックやwebのデザイナーをしていました。もともと物作りが好きだったので、その時々に自分なりのブームがあって、いつも何かしら手先を動かしていました。

そんな私でしたが、水引を見た時の衝撃は特別でした。それから仕事と並行しつつ、一通り水引細工を勉強しました。

水引作りには、何か特別な道具が必要ですか。

水引では、手が一番の道具です。それにハサミ・ヤットコ・目打ち・ワイヤーなどがあればできます。制作するものによっては専用の道具を使うこともまれにありますが、基本的には本当にシンプルな道具しか使いません。

長い歴史をもつ「水引」

水引は、和紙で芯を作った上に美しい色の飾り糸を巻いて作られている日本独自のものです。

その歴史は古く、飛鳥時代に遣隋使「小野妹子」とともに来日した随の返礼使の献上品がすべて紅白に染め分けられた麻の紐で結ばれていたそうです。それは、海路の無事を祈るためのものだったとされています。

王朝時代の京都では、青や黄や紫色などに染められた水引が詩歌の詠草を綴じ合わせるのに使われたといわれています。

室町時代以降、武家のしきたりが発展するのに伴って、祝い事はもちろん、神事、仏事にも用いられるようになり、結び方も変化していきました。

現代では、祝儀、不祝儀の際の贈答品や封筒に水引が結ばれています。紅白・黒白・黄白・金銀などシンプルな色のものや、祝儀袋やお正月飾りのように複数の色を使って華やかに飾られたものがあります。

その後、アクセサリーを作るようになったのですね。

作っているうちに伝統的な形以外のものも面白くなりそうだと直感しました。グラフィックデザインのように、水引の線の形を描く感覚でアクセサリーを作りはじめ、<洒落水引>というブランドが生まれることになったのです。

それでは、荻原さんから、<洒落水引>の美しいアクセサリーをご紹介ください。

<洒落水引>をきものに合わせると、

不思議とどこか現代的な印象になります。

水引の帯留(小)

水引の帯留(五本結び)

水引の帯留(七本結び)

結びのアレンジで作ったコサージュと、男女兼用の蝶ネクタイ。

水引のコサージュ

水引の蝶ネクタイ

水引の存在感が目を引く、イヤリングとピアス。

そして衿元にすっと決まる、ピンブローチ。

水引のイヤリング(雫)

水引の一粒ピアス

水引のピンバッジ

水引は、和紙で作られた日本の文化。もっと身近に、もっと自由に。

<洒落水引>というブランドはどのような想いで始めたのですか。

<洒落水引>をはじめたのは、2013年。礼装用の正式な袋帯に対して、キラキラしすぎないカジュアルな袋帯というのが存在していて、「洒落袋帯」と呼ばれています。

私は、それと同じような意味合いで、結納品や祝儀袋のような古式ゆかしいものではなく、カジュアルな水引アクセサリーを作りたいと思ったのです。そこで、ブランドに<洒落水引>という名前を付けました。

最初の頃は「水引って何?」というところから説明しなければならないことも多かったのですが、だいぶ周知されて来ました。最近、水引が注目されている手応えがあります。

普段はどのようなスケジュールで制作しているのですか。

毎日、朝から自然光の入る場所で作っています。物作りは光の加減が大事です。日が落ちてから色を選ぶことはしないようにしています。

食事を作るとき以外は作業をしている感じです。料理が好きなので、簡単な料理を気に入った和食器でいただくのがリフレッシュになります。

今後の計画があったら、教えてください。

海外にも結びの文化はあります。しかし、紙の紐を結んでいるのは見たことがありません。和紙って強いんですよ。しかも、折ると癖がつけられるのです。もし水引が和紙でなければ空間を持たせて結ぶことはできませんし、曲線と直線の両方の形を同時に保つことはできません。

洒落水引は大量生産ができるものではないので限界はありますが、日本の方はもちろん、この先オリンピックで日本にいらっしゃる海外からのお客さまにも、和紙で作られた水引の文化に注目していただけたらなと思っています。

今日もとても素敵な着こなしをされていますが、荻原さんが水引の帯留やアクセサリーを身に着ける際のコツがあったら教えてください。

私は三十歳を過ぎてから、和装にハマりました。今日は「角出し」風に結んだ半巾帯に自分が作った帯留を合わせてみました。

和装は色の合わせ方の範囲が広いのが面白い。着方で印象を変えられます。帯留は、帯揚げ、帯締めと3点の配色のバランスを見て選ぶようにしています。

水引職人でいらしたおばあさまは、荻原さんのご活躍をお喜びなのでは。

水引職人だった祖母は、昨年97歳で亡くなりました。水引の仕事を廃業してからは、地元で習字や日本画を教えていました。

<洒落水引>が日本橋三越本店で扱ってもらえることになったことを報告すると、本当に喜んでいました。祖母は、私が自分の後を引き継いだと思ってくれていたようです。

最後に、今注目の水引デザイナーとして、越後屋オンラインの読者の方にメッセージをお願いします。

祝儀袋や結納品など、伝統的な水引はもちろんすばらしいもので、いつまでも残っていてほしい伝統工芸だと思っています。

しかしながら、水引の特性や美しさにはもっとさまざまな可能性があります。その一つとして、洒落水引のアクセサリーがあります。

水引だったら何でも良いというわけではなく、素材を厳選し、ある程度の強度も持たせる構造を含めて、現代のファッションに相応しいデザインを追求しています。

気軽に身に着けることで、日本の良さを見直すきっかけになれたら嬉しいです。

荻原さん、今日は素敵な水引のアクセサリーをたくさんご紹介いただき、ありがとうございました。

<洒落水引>の商品をご購入

検索に該当の商品がありませんでした。

関連記事