-

町田久美子(まちだ くみこ)

1978年 東京都生まれ

1997年 東京染色美術専門学校入学

1999年 長澤龍二氏に師事

2009年 独立。都内の工房兼店舗にて制作を行う 2014年 シルク博物館全国染織作品展 入選

2015年 染芸展 青年部染芸展賞 受賞

-

「糸目糊置き」は、生地に絵の輪郭になる線を糊で引く作業です。きれいな線であることが条件ですから、この作業の時には正座して呼吸を止めてスーッと引きます。

糊に隙間ができると、次の「色挿し」の工程で染料が泣いて(外に出て)しまいます。そのため、糊がしっかりと生地に食い込み、なおかつ糸目が途切れないことが大切です。ここは糸目友禅の芯になる工程だと思っています。

-

お題が「江戸」ですので、<東京友禅>の特長である同系色の色使いで“粋”を表現したいと思っています。ト—トバッグは簪と櫛をモチーフに花紋のように描きました。メガネケースやコインケースには、動物をあしらった洒落の効いた図案を考えています。

友禅にはもともと、想像上の動物である麒麟や獅子、そして鳥、ツバメ、ウサギ、象などの例外を除くと、動物のモチーフは少ないです。かわいい動物柄にチャレンジするのも、私たち「TOKYO友禅女子」の特長の一つかもしれません。

憧れの友禅だからと仕舞い込むのではなく、手仕事の良さを感じていただきながら普段使いしていただけると嬉しいです。

-

「糸目糊置き」に使う「糊筒(のりづつ)」です。先端に自分でやすりで削って穴を開けた先金(さきがね)を付けて使います。ゴム糊をこの中に入れて、絞り出しながら線を描きます。

お菓子作りの好きな方は、チョコレートで文字や絵を書く時に使う長三角の小さいコルネを思い浮かべるかもしれませんね。

-

西森和美(にしもり かずみ)

[工房]和宮匠苑 NAMISHOEN

[雅号]彩晴

日本染色学園・染色科卒業(京都)

京友禅作家・坂田真一郎(雅号・彩湖)に10年間師事

独立後、東京に工房を構える

2013年12月 友禅作家10人で「そめもよう」を結成

「友禅(色挿し)」の工程で使う「胡粉(白)ぼかし」の技法に定評がある

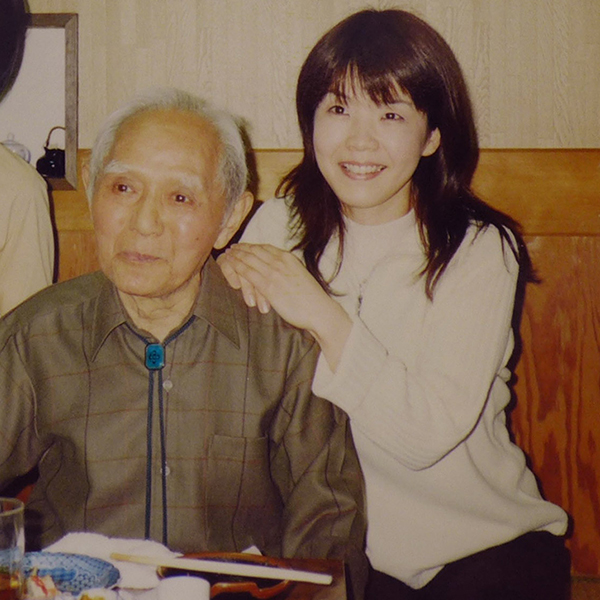

坂田真一郎先生と一緒に。

修行時代の西森さん

-

師匠はいつも穏やかで、怒ったりイライラしているところを一度も見たことがありません。弟子も多く育て上げ、私の父より年上の兄弟子も沢山いて、一門で集まる時は賑やかでした。そんな師匠や兄弟子に見守られて、10年間のびのびと育てていただきました。

修業中に気付いたことの一つは「腹を立てたりイライラしたり不機嫌な気持ちで仕事をすると、ネガティブな感情が商品に出てしまう」ということ。そんな気持ちで作ったものをお客さまが着たいと思うはずはありません。そのようなことをいつも穏やかな師匠と兄弟子から学びました。

-

構図を悩むことも図案を考えることも、何もかもが好きで、友禅で嫌いな作業は一つもありません。その中から「色挿し」の工程での「胡粉(ごふん)ぼかし」の技法をお見せします。

花びらの中に「胡粉」を入れています。入れたところとそうでないところの境目がパキッとしないように、ふんわりとしたグラデーションを作ることがポイントです。

難しい「胡粉ぼかし」ですが、修業時代に毎日やっていたからでしょうか。今ではどのような技法よりも得意になりました。

-

桜の「染井吉野」という品種が江戸発祥だと聞いたので、それを図案化しようと考えています、桜は外国のお客さまからも人気のあるモチーフです。花の大きさをアイテムごとに変えて、セット使いもできるようにしたいと思います。

「染井吉野」は薄く優しいピンク色をしていますが、満開に近づくと白くなるので、今回は白くなる手前の優しい色合いにするつもりです。もちろん「胡粉ぼかし」の技法を取り入れて、若い方にも喜んでお使いいただけるような華やかな雰囲気を作りあげようと思っています。

-

独立祝いに師匠からいただいた刷毛です。毛が斜めになっているのが「片羽刷毛」、真っ直ぐなのが「平刷毛」です。この刷毛は特別なコシがあって、私の宝物です。

腕を落とさないように、出張の時にはこの刷毛を2〜3本手に持って新幹線に乗っています。友禅の仕事は一日休むと、「何かが違う」と自分で分かります。スポーツ選手と同じで、休むと感覚にズレが生じるのです。ただ手で刷毛の柄を握っているだけなのですが、職人も毎日のトレーニングが大切なのだと思います。

-

坂井三智子(さかい みちこ)

東京都出身、鎌倉在住

(株)横浜ロイヤルパークホテル退職後、1997年

父・坂井教人(日本工芸会正会員)のもと修行開始

1998年

第36回 染芸展 奨励賞

1999年

神奈川県美術展 入選

2000年

第38回 染芸展 技術賞

2003年

第41回 染芸展 佳作

2012年

第50回 染芸展 技術賞

第22回 全国染織作品展 入選2016年

イマジンワンワールド キモノプロジェクト フィジー共和国振袖制作

-

こちらは現在製作中の「竹」という作品です。私がお見せするのは「伏せ糊置き(ふせのりおき)」といって、「色挿し」した部分に地色が入らないように防染する工程です。

“無”になれるから、この作業が得意で大好きです。「色挿し」の工程はいろいろと先のことを考えて頭が休まらないのですが、それが終わって地色のイメージも固まっている「伏せ糊置き(ふせのりおき)」は、何も考えずに糊で蓋をすることに集中できます。

-

テーマが「江戸」なので、江戸時代からなじみのある青海波(せいがいは)、千鳥、七宝(しっぽう)、市松などの伝統文様に、オリジナリティをプラスして描こうと考えています。私の場合、普段は伝統文様を描くことがないので、今までにない斬新なものができそうです。

-

手になじんだ筆には愛着があります。おそらく私は色が好きなのでしょう。カラフルな色に染まった筆は見ているだけで癒されます。いつもその時々のお気に入りがあるのですが、今はターコイズブルーと紫がマイブームです。

<東京友禅>は、<京友禅>、<加賀友禅>とともに「日本三大友禅」の一つ。最近では動物や街の風景など、今までにない新鮮なモチーフが注目の的。今回は「TOKYO友禅女子」と題して、そんな手描き友禅、女性作家の皆さんをご紹介します。確かな技術と個性的な作風で知られる町田久美子さん、西森和美さん、坂井三智子さんの登場です!

江戸の技に現代のハートをのせて、一点一点手で描かれる友禅染。

東京友禅とは

友禅とは、絹布などに花鳥、草木、山水などの模様を鮮やかに描き、染め出したものをいいます。<東京友禅>は江戸友禅とも呼ばれ、江戸時代中期に始まりました。

華やかな刺繍や金箔、絞りなどを施されることの多い<京友禅>、加賀五彩と呼ばれる落ち着いた色調で写実的に描かれる<加賀友禅>とともに、江戸好みの抑えた色数とスッキリした柄を持つ<東京友禅>は、「日本三大友禅」の一つです。

──今回は<東京友禅>に情熱を傾ける女性作家三名にお話を伺います。

かわいいモノから、かっこいいモノまで、大胆に描く。

町田さんが友禅に興味を持ったきっかけを教えてください。

町田さん(以下/町田):

4歳の時に自分から進んで絵画教室に入り、その後15歳まで水彩、版画、彫刻、油彩などを学びました。友禅との出会いは、14歳の時。家族旅行で訪れた金沢で見た<加賀友禅>に衝撃を受けました。絵画のようなものが描かれていて、それが衣服になることの贅沢さ。

なぜ縫い目と縫い目で柄がきちんと繋がるんだろう?自分も作ってみたい!と溢れ出る驚きや疑問で胸が一杯になり、人間国宝の絵羽(えば)の前で動けなくなりました。母によるとその翌日から「友禅の職人になる!」と言い出していたそうです。

まさに運命の出会いですね!そして……?

高校時代に調べ上げた業界の情報は「厳しい」「難しい」などネガティブなものばかり。大学受験の勉強をしつつ、友禅を仕事にしたい気持ちも捨てきれずにいた頃、東京に友禅の専門学校があると知りました。大学進学と迷いましたが、大学で就きたい仕事が見つかるのか、卒業後の進路を考えた末、友禅をやろうと意を決して入学しました。

2年後、就職先がなく途方に暮れていたところ、師匠である長澤先生と知り合い、先生の教室のお世話になりました。その傍ら、空き時間を全て埋めるような勢いで、着付け、手描き更紗、木版更紗のカルチャースクール、染織講座、バイトなどに明け暮れていました。

そのうちに師匠も熱意を認めてくれて弟子として育てるといってくださり、独立を許されるまでの10年間、厳しくも温かく指導していただきました。

町田さんお気に入りの作品をご紹介いただけますか。

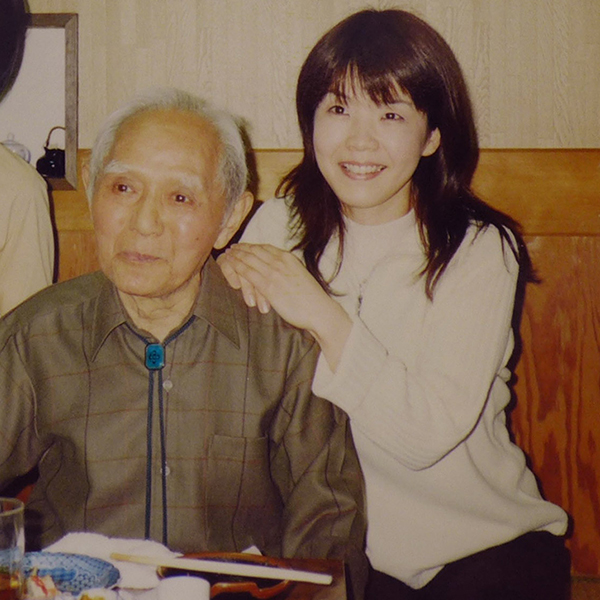

左の帯はコンクール用に染めたものです。タイトルは「今ある想い」。瞬間を切り取るというテーマです。帯はどうしても四角いので、柔らかな流れを感じられるような構図にしたいと思いました。流れのある構図を作って、中に写実的なものを描き、女性らしい雰囲気を出したかったのです。構図にはとてもこだわりました。

右はシャープで粋な色使いを施した市松模様のトートバッグです。

町田さんは、「TOKYO友禅女子」の特長はどのようなところだとお考えですか。

「TOKYO友禅女子」は、一から十までほぼ一人で手掛けることが多いです。だからこそ、メーカーが作らないような個性溢れるもの作りができるという利点があります。

その一方で、きものに携わる人たちがしっかり連携して、それぞれが技術を高める努力をしなければ、利点が欠点にもなりかねません。きものの楽しさの中には、作家の個性を選ぶ楽しさが存在します。私たち作家はお互い叱咤激励しながら、守り育んでいかなくてはと思っています。

友禅の制作工程の中で、町田さんの一番好きな作業をご紹介ください。

糸目糊置き(いとめのりおき)

越後屋オンラインでは、皆さんに共通のテーマ=「江戸」での小物作りをお願いしました。製作はこれからですが、現時点(2017年12月)での町田さんの構想をお聞かせください。

これからの町田さんの夢や抱負を教えてください。

きものをお召しにならない方でも、小物なら取り入れやすいのではないでしょうか。まずは身近なアイテムから、「友禅でこんな模様があるんだ!」「猫の柄なんかもある!」と、図案の斬新さやかわいらしさに興味を感じていただけたらと思います。そしてそんな出会いが、きものへの入り口になったなら嬉しいです。

染めるということに関しては、最近では柄の軽い(少ない)ものを求められることが多いので、柄のたっぷり入った友禅を描いてみたい……と考えています。

町田さんが大切にされている「道具」をご紹介ください。

糊筒(のりづつ)

最後に、越後屋オンラインの読者の方へメッセージをお願いします。

日本橋三越本店には、華やかでキラキラしたイメージがあります。専門学校に入って友禅の道に一歩踏み出した18歳の時、日本橋まで「伝統工芸展」を見に行き、いつかはここで扱われる職人になろう!と決意しました。

それから20年余りが過ぎて、三越への出品に続き、越後屋オンラインでも取り上げていただくことになりました。皆さまに、一点一点手で描いた友禅の面白さを感じていただけたら幸せです。

京都の工房で育ててくれた師匠直伝の「胡粉(ごふん)ぼかし」。

その技術をどこまでも高めたい。

西森さんが友禅の世界に入ったきっかけは?

西森さん(以下/西森):

きっかけは……実は、謎なのです。高校生の時、卒業後の進路を考えている自分と、友禅の仕事に就く方法を探している自分の姿は覚えているのですが、なぜこの道を選んだのか?そこの記憶が全くありません。

きものが身近にあったわけでも好きだったわけでもなく、タイムマシンがあったら当時の自分のところへ行って「どうして友禅の道を選んだの?」って聞いてみたいです。

不思議ですね。とはいえ、実際に京都の染色学校に進学されたのですね?

高知の実家を離れて京都の染色学校に学びました。初めての都会でしたし、本当に楽しい2年間でした。その後、進路を考えている時期に、臈纈(ろうけつ)の授業をお持ちだった日本工芸会の尾崎良三先生が「同じ工芸会の友禅作家さんがお弟子さんを募集しているが、弟子入りしてみないか」とクラスメイトに話していました。

その会話をたまたま横で聞いていた私は「先生、私に紹介していただけませんか?」とお願いし、数日後尾崎先生と師匠の工房へ。尾崎先生の紹介ならと思われたのか、すでに入門が決定している状況でした。

明治生まれの師匠は、入門当時78歳。私の祖父と同い年。師匠にとって初めての孫世代の弟子で、「10年間きっちり育てて独立させる責任があるから、西森君が最後や」と、その後は弟子希望の連絡があっても全て断っていました。

師匠の坂田真一郎先生から学んだことは?

修行を終えた後は単身上京され、作家活動に入ったのですね。西森さんお気に入りの作品をご紹介いただけますか。

金魚模様の帯のタイトルは「夏の昼下がり」です。金魚全体に「胡粉(ごふん)ぼかし」の技法を使っています。

「胡粉(白)」を入れたところは絹の光沢が消えるのです。光沢がなくなったところと光沢が残っているところのコントラストで、金魚の尻尾が浮いたり沈んだり、まるで動いているように見えます。「胡粉」を入れずにペタッと塗っただけでは、この動きが出せません。

左の作品のタイトルは「風音(かざおと)」です。こちらは花の色を挿した後に「胡粉」を入れています。「胡粉」を薄くしたり濃くしたりして、花びらに奥行きを出すのです。入れると入れないのとでは、立体感が全く違います。沿わせる色によって仕上がりも変わってきますし、「胡粉ぼかし」は本当に奥の深い表現方法です。

気が付いたら何時間もやり続けて身体がボキボキになっていることもあります。でも友禅が大好きです。朝起きて「あぁ、今日も作れる!」と思うとワクワクします。

西森さんにとって<東京友禅>とは?

私は自分のことを糸目友禅の作家だと思っています。京都にも加賀にも、そして東京にも、糸目友禅はあります。私の中では<京友禅>か?<東京友禅>か?というカテゴリーよりも、坂田の弟子という意識が強いのでしょう。

とはいえ、友禅が楽しくて今は東京で友禅をしているので、<東京友禅>の作家といっていただくことには、何の抵抗もありません。

友禅の工程の中で一番お好きな作業を、ご紹介いただけますか。

胡粉(ごふん)ぼかし

そして、共通テーマ「江戸」での小物作り。製作はこれからですが、現時点(2017年12月)での構想を聞かせてください。

これからの西森さんの夢や抱負を教えてください。

ある方が、三代目桂米朝さんの上方落語を評して「あの人の噺(はなし)は心をくすぐるんだよ。だからまた聞きたいと思うんだ」といっていました。それを聞きながら、私も「ああ、そのとおりだ」と思っていました。

“人の心をくすぐる”というのは、本当に凄いことです。自分もそういう風に思ってもらえるようなものを作っていきたいです。

西森さんが大切にしている「道具」をご紹介ください。

刷毛(はけ)

最後に、越後屋オンラインの読者の方へメッセージをお願いします。

手描きで染めあげられた友禅のきものを通して、日々の暮らしの中で“私だけの美”を纏う幸せを感じていただけたら……と願っています。

描きたいものは、まだまだたくさんあります。豪華な牡丹の図案を「胡粉ぼかし」でやってみたい。そして公募展にも、師匠が描いたような優美な友禅のきものを出品したいと思っています。楽しみにしていただけたら嬉しいです。

突然入った“親孝行”スイッチ!

父の背中を追い掛けながら20年が過ぎました。

坂井さんが友禅の仕事を始めたきっかけを教えてください。

坂井さん(以下/坂井):

父が友禅の仕事をしていました。毎年、日本橋三越本店で開かれる「伝統工芸展」に出品していましたので、両親に連れられて日本橋にお出掛けして、「お好み食堂」でお子さまランチを食べることが楽しみでした。

跡継ぎとしての教育は受けていません。両親は小さい頃から、私のやりたいことを好きなようにやらせてくれました。父にはお弟子さんもたくさんいましたし、仕事を継ぐ必要はないといわれていたので、大学では心理学を専攻し、横浜のホテルで憧れのフロントの仕事に就きました。

ところが仕事を始めて2年目に、親友のお父さまが52歳という若さで急逝されたのです。それがきっかけになって「親孝行しなきゃ!」と突然スイッチが入り、結婚を機に父の手伝いを始めることにしました。

手伝いといっても、染色に関する知識が全くない私にできるのは、商品管理や事務的な仕事ぐらいだと思っていましたので、友禅をしようなどとは少しも考えていなかったのですが、「どうせなら、ちょっとやってみれば?」と上手いこと乗せられて、下仕事から修行をスタート。気が付けば、父と同じ友禅作家の道に入ってもう21年になります。

今もお父さまとご一緒に製作を?

5年前に一時、父が入院したことを契機に、工房のある父の家に家族で同居するようになりました。現在は、まだ現役でやっている父の大作の製作をサポートしながら、自分の作品作りをしています。時間がある時はいつも工房にいる感じです。

高校生と中学生の子どもがいるのですが、子育てをするようになってからは目線が変わって、おもちゃ箱をひっくりかえしたような図案などが、一緒に遊んでいる時に突然ひらめいたり、新しいモチーフが次々に思い浮かぶようになりました。

坂井さんお気に入りの作品をご紹介いただけますか。

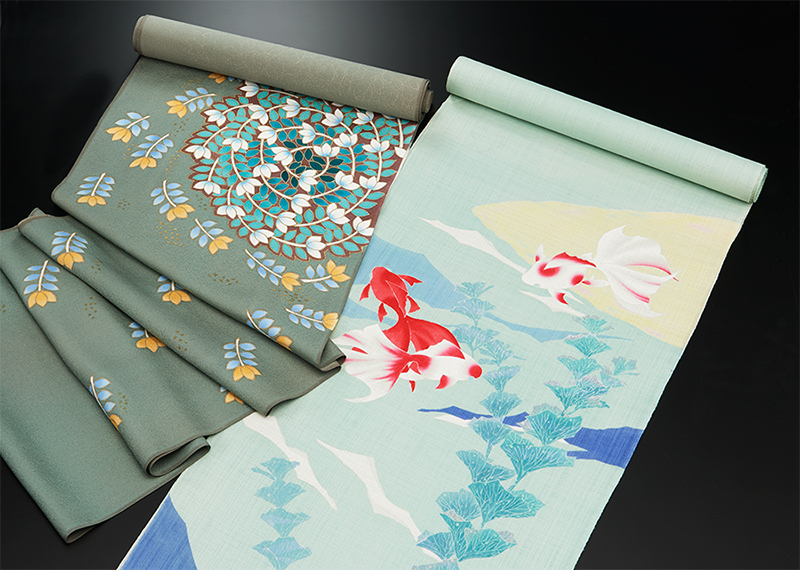

紫色のバッグのタイトルは「花紋」です。紫は現在のマイブームです。緑色の方は「クローバー」というタイトルです。白いクローバーがネックレスのような流れを作るリズミカルな構図にしてみました。

帯には、パンダが扇と戯れているコミカルな姿を描きました。

坂井さんは<東京友禅>の特長は、どのようなところだとお考えですか。

一般的に<京友禅>は華やか、<加賀友禅>は豪華、<東京友禅>は単彩で粋といわれます。伝統的な文様や草花だけではなく、自由な発想で何でもモチーフになるのが、私の作品です。

最初の頃は「人と同じようなものは作りたくない!」と思っていました。そこで、まずは父がやらないモチーフに挑戦しました。蛸(タコ)とか、カメレオンとか、今まで見たことのないものを描いてみようと。このような自由な発想が、「TOKYO友禅女子」が持っている考え方なのかもしれません。

<東京友禅>は、三大友禅の中でも知名度は一番低く、まだまだ知らない方が多いのが現状です。少しでも多くの方に知っていただきたい。そのためには、きものだけにとらわれずに<東京友禅>らしい作品を積極的に発信していきたいと考えています。

それでは、坂井さんのお好きな工程や得意な技法を教えてください。

伏せ糊置き(ふせのりおき)

そして、「江戸」をテーマにした小物作り。現時点(2017年12月)での構想を聞かせてください。

これからの坂井さんの夢や抱負を教えてください。

これまで作品を作ってきて、自分に合格点を出せると思ったことはありません。そしてそれは、この仕事を70年近くやっている父も同じようです。「もうちょっとこうすればよかった」「ああしたらもっと良くなる」と追求することに、終わりはないのだと思います。

父は84歳になった今も、新しいことに挑戦することを止めません。今まで使わなかった技法にも次々に挑戦していく人です。そのような姿を間近で見ていて、私も負けられないと日々感じています。さらに良いものを目指してどんどん挑戦していきたいです。

坂井さんが大切にされている「道具」をご紹介ください。

筆

最後に、越後屋オンラインの読者の方へメッセージをお願いします。

きものをお召しになる方だけではなく、ジーンズにも合うような、普段使いしても素敵な小物を、積極的に作っていきたいと思っています。ぜひ一度<東京友禅>を手に取ってみてください。

町田久美子さん、西森和美さん、坂井三智子さん。同じ<東京友禅>の名のもとに、それぞれ違う個性を感じた贅沢な時間でした。「江戸」をテーマにした競作商品のできあがりが心から楽しみです。皆さん、今日はありがとうございました。

<東京友禅>の商品をご購入

検索に該当の商品がありませんでした。

関連記事